Arrivare a 100 anni, ma chi me lo fa fare? I dati mostrano che vivere più a lungo non significa convivere con più malattie

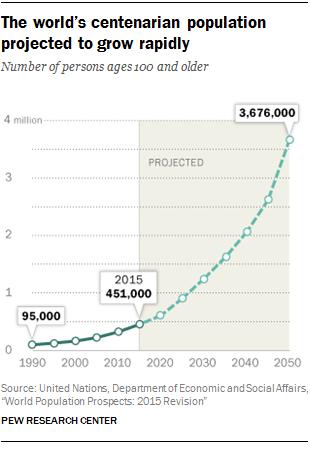

Nel mondo i centenari sono sempre più numerosi: secondo le stime delle Nazioni Unite, entro il 2050 potrebbero superare i 3,7 milioni, con un aumento senza precedenti rispetto alle generazioni passate. Un traguardo che fino a pochi decenni fa appariva eccezionale oggi diventa una prospettiva concreta, ma non priva di interrogativi. Molti associano l’idea di vivere così a lungo al rischio di un’anzianità gravata da malattie croniche, fragilità e difficoltà crescenti nella gestione quotidiana. Insomma, arrivare a 100 anni conviene davvero? È proprio su questo dubbio che si concentra un nuovo studio del Karolinska Institutet, pubblicato su eClinicalMedicine, che offre una risposta chiara: i centenari non sono solo longevi, ma anche più sani degli altri anziani. Le patologie compaiono più tardi, progrediscono con maggiore lentezza e si presentano in forme meno gravi, ridisegnando il confine tra durata e qualità della vita.

Centenari e malattie: meno diagnosi e progressione più lenta

Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori del Karolinska Institutet hanno analizzato un campione senza precedenti: 274 mila persone nate in Svezia tra il 1920 e il 1922, seguite dai 70 anni fino al termine della vita. All’interno di questa popolazione, solo una piccola percentuale è riuscita a raggiungere i 100 anni, ma il confronto con i coetanei deceduti prima ha mostrato differenze nette. A 85 anni, ad esempio, i futuri centenari presentavano in media 1,2 diagnosi, mentre chi sarebbe morto a 90 anni ne aveva già 2,4. In altre parole, spiegano gli autori, «i centenari seguono una traiettoria distinta di accumulo delle malattie, caratterizzata da un numero inferiore di condizioni e da una progressione più lenta verso la multimorbilità a ogni età». La curva di accumulo delle patologie, infatti, tende a stabilizzarsi dopo i 90 anni, mentre nei non centenari continua a crescere in modo marcato nella fase finale della vita.

Anche il tipo di malattie risulta diverso. Le cardiovascolari restano le più frequenti in tutti i gruppi, ma nei centenari hanno un peso molto più contenuto: a 70 anni rappresentano il 24,8 % del carico totale, contro il 51,6 % dei non centenari deceduti entro i 75 anni. Inoltre, i disturbi neuropsichiatrici sono meno diffusi, mentre i tumori compaiono più spesso rispetto agli altri anziani, suggerendo però un decorso più lento o meno invalidante. Non si tratta quindi di un invecchiamento privo di malattie, ma di una maggiore capacità di resistere al loro accumulo e alla loro gravità. Come sottolineano i ricercatori, «i risultati sfidano la convinzione diffusa secondo cui una vita più lunga comporta inevitabilmente più malattie», e mostrano che i centenari vivono una vecchiaia segnata da una particolare resilienza alla malattia.

Resilienza alla malattia e “compressione della morbilità”

Il quadro che emerge non racconta quindi soltanto un diverso numero di diagnosi, ma una vera e propria traiettoria di invecchiamento. Gli studiosi parlano di resilienza alla malattia, un termine con cui indicano la capacità di resistere meglio all’accumulo di patologie tipico della vecchiaia. Nei centenari questo si traduce in una comparsa più tardiva delle malattie e in una progressione più lenta verso la multimorbilità, cioè la compresenza di più condizioni croniche. Di fatto, la maggior parte del tempo trascorso in età avanzata risulta libera dai problemi di salute più invalidanti. È il fenomeno che gli epidemiologi definiscono “compressione della morbilità”: l’arco di vita si allunga, ma il periodo vissuto con malattie gravi tende a restringersi. In altre parole, la fragilità non viene eliminata, ma rimandata più avanti possibile, con un guadagno concreto in termini di qualità della vita. Questo spiega perché i centenari non siano semplicemente longevi, ma incarnino un modello diverso di invecchiamento, che mostra come quantità e qualità possano, in certi casi, camminare insieme.

I fattori della resilienza: genetica, ambiente e stili di vita

Che cosa distingue i centenari dagli altri anziani? Gli studiosi concordano sul fatto che si tratti di una combinazione complessa di genetica, ambiente e comportamenti quotidiani. Sul fronte genetico, uno dei nomi che ricorre più spesso è quello del gene FOXO3A, indicato già a partire dal 2008 come possibile marcatore della longevità estrema. In particolare, uno studio pubblicato su PNAS (Willcox et al., 2008) condotto su centenari giapponesi di Okinawa aveva mostrato una forte associazione tra varianti di questo gene e la capacità di raggiungere età molto avanzate. Successivamente, la stessa associazione è stata replicata in altre popolazioni, tra cui gruppi in Germania e in Italia, confermando FOXO3A come uno dei geni candidati più solidi legati alla longevità.

La questione però è ancora al centro del dibattito scientifico. Non tutti gli studi hanno rilevato un’associazione così netta: in alcune popolazioni i risultati sono stati meno consistenti, o addirittura non significativi. Inoltre, è ormai chiaro che FOXO3A da solo non può spiegare la longevità eccezionale: il suo effetto, pur replicato, è relativamente modesto e deve essere interpretato come parte di un quadro più ampio. Oggi gli scienziati concordano sul fatto che non esista un “gene dell’immortalità”, ma piuttosto una costellazione di varianti genetiche che, interagendo tra loro e con l’ambiente, contribuiscono a modulare il rischio di malattia e la durata della vita. Un esempio emblematico arriva dal New England Centenarian Study (NECS) che ha identificato 281 marcatori genetici distribuiti su oltre 130 geni, capaci di predire con crescente accuratezza la probabilità di raggiungere i 100, i 102 o addirittura i 105 anni.

Gli autori sottolineano che ciascuna di queste varianti ha un effetto molto piccolo se presa singolarmente, ma che il loro effetto cumulativo diventa rilevante, soprattutto se combinato con fattori ambientali favorevoli. In sintesi, FOXO3A rappresenta un tassello importante, ma non risolutivo: è considerato uno dei geni più replicati nei centenari, un “candidato forte” al ruolo di modulatore della longevità, ma non l’unico né il definitivo.

La genetica, però, non è l’unico pezzo del puzzle. L’ambiente e i comportamenti quotidiani, come una dieta equilibrata, una regolare attività fisica e relazioni sociali solide, restano altrettanto determinanti. È in questo contesto che si inseriscono le iconiche Zone Blu, aree geografiche dove la longevità è particolarmente elevata grazie a condizioni di vita tradizionali favorevoli. E qui entrano in gioco le cosiddette Zone Blu, aree del mondo che negli ultimi due decenni hanno attirato grande attenzione per l’alta concentrazione di centenari. Il termine è nato a partire dagli studi demografici condotti da Michel Poulain e Gianni Pes in Sardegna, poi esteso a Okinawa (Giappone), Ikaria (Grecia), Nicoya (Costa Rica) e Loma Linda (California). L’idea di poter individuare “terre della longevità” ha avuto un grande successo mediatico ma la comunità scientifica ha in parte ridimensionato il fenomeno. Per alcune di queste zone, infatti, sono stati sollevati dubbi sull’affidabilità dei registri anagrafici e sull’effettiva consistenza dei dati, soprattutto in aree dove la raccolta storica delle nascite non era accurata.

La Sardegna rappresenta però un’eccezione: qui il fenomeno è stato verificato con rigore demografico, attraverso controlli puntuali sui registri e mappature sistematiche nei paesi della Barbagia e dell’Ogliastra. Non solo la concentrazione di centenari è tra le più alte al mondo, ma la popolazione maschile mostra una longevità sorprendente, con una quasi parità tra uomini e donne nel raggiungere i 100 anni. Un dato unico, che rafforza l’attendibilità di questa area come modello di longevità. Oltre alla genetica condivisa da queste comunità, contano fattori ambientali peculiari: una dieta tradizionale basata su legumi, cereali integrali, verdure e moderato consumo di prodotti animali; uno stile di vita attivo, legato al lavoro nei campi o al pascolo; reti sociali coese che garantiscono sostegno reciproco fino all’età più avanzata.

Tutti questi elementi, genetici, ambientali e culturali, contribuiscono a delineare un quadro complesso di resilienza alla malattia: non solo vivere più a lungo, ma rimandare la comparsa della fragilità e delle malattie croniche. La Sardegna, in questo senso, resta un laboratorio naturale che mostra come la longevità estrema possa essere il risultato di un intreccio tra biologia e società, tra predisposizione genetica e stili di vita condivisi.

La crescita di longevi in Italia

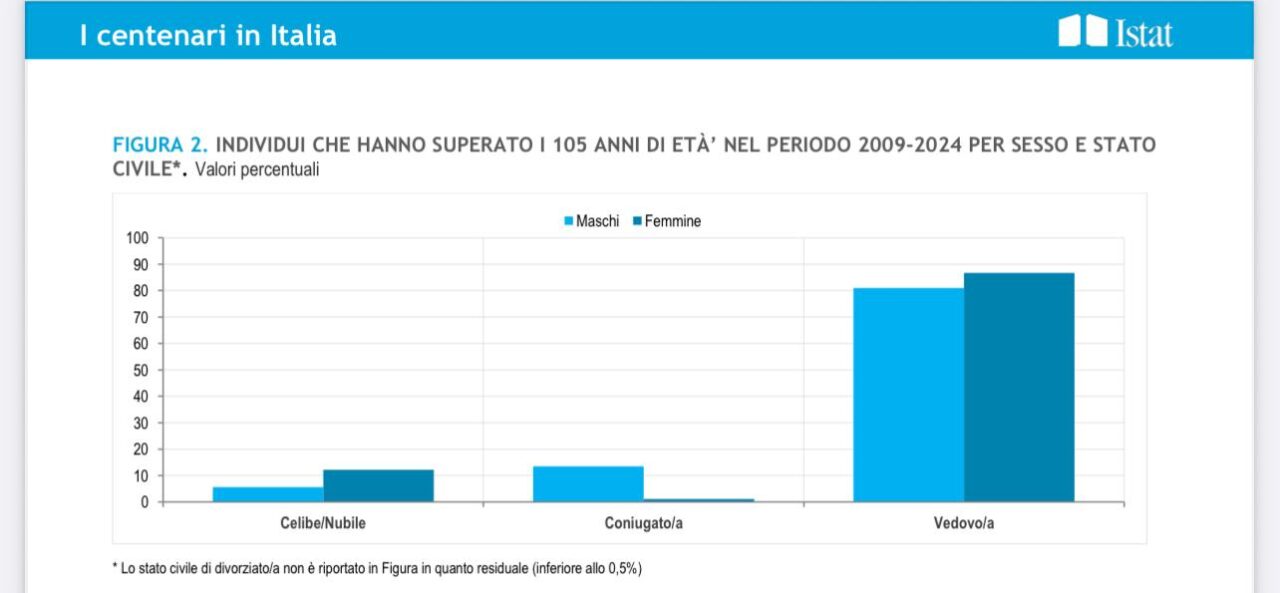

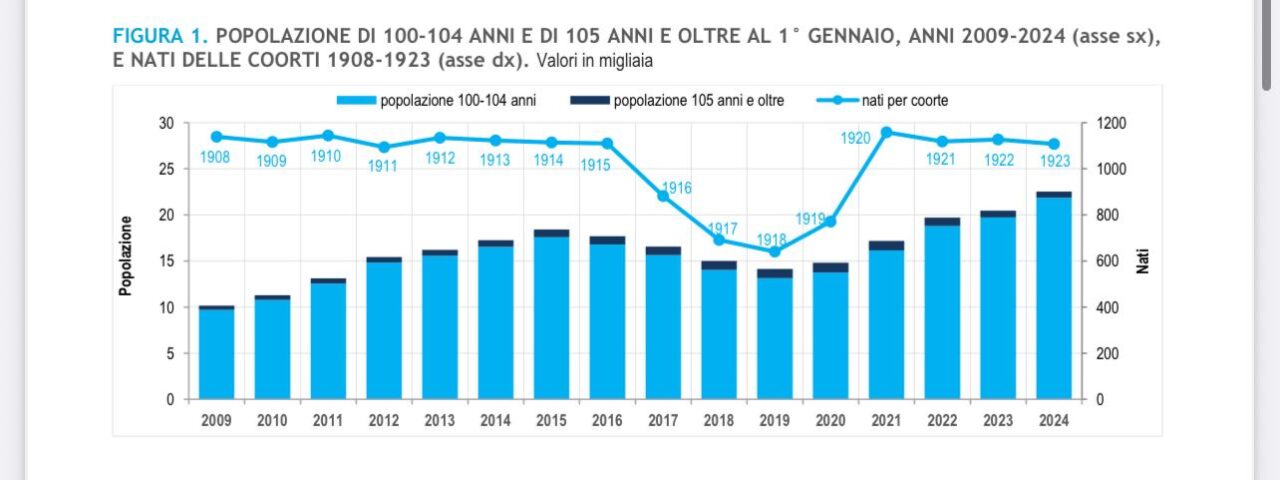

L’Italia continua a distinguersi per la sua popolazione longeva. Secondo i dati ISTAT, al 1° gennaio 2024 i centenari residenti erano 22.552, con un aumento di oltre il 30% rispetto ai 17.252 rilevati dieci anni prima. Tra loro si contano anche 21 super-centenari, persone con più di 110 anni, un numero più che raddoppiato rispetto al 2009. Queste cifre emergono in un contesto demografico complesso, segnato da un calo della natalità: nel 2024 le nascite hanno toccato un minimo storico di circa 370.000 bambini, accentuando l’invecchiamento della popolazione italiana.

L’aspettativa di vita media resta però tra le più alte d’Europa: circa 83,4 anni, con le donne che superano mediamente gli 86 anni e gli uomini intorno agli 82-83. Alcune aree del Paese registrano valori ancora più elevati, in particolare il Trentino-Alto Adige, l’Emilia-Romagna, il Veneto e la Lombardia.

Al di là delle medie nazionali, l’Italia ospita veri e propri laboratori di longevità. La Sardegna, già citata, è il caso più noto e studiato a livello internazionale, con un’alta densità di centenari e una longevità maschile unica al mondo. Ma anche altre zone, come il Cilento, mostrano concentrazioni straordinarie di persone molto anziane, legate a fattori ambientali e culturali specifici: alimentazione mediterranea, vita attiva e forte coesione sociale.

Foto di Josef Holz su Unsplash