Non solo Coronavirus. La piaga della cirrosi epatica nel mondo sommerso delle carceri italiane

Quando la malattia sta nel sommerso, nell’ombra di chi vive ai confini della società, le necessità di intervento diventano più urgenti. Spesso le forze messe in campo non riescono a far fronte alla cronicità di una popolazione da tempo fragile e malata, di cui ancora oggi si continua a non tenere abbastanza conto. Prevenire le complicanze, diminuire le ospedalizzazioni, evitare l’epatocarcinoma, scongiurare il trapianto di fegato.

Speranze e diritti di ogni paziente affetto dalla cirrosi epatica o a rischio di contrarla, missione di chi si occupa di curare e prevenire. Ma che succede quando l’infezione sta dietro le sbarre affollate di un penitenziario? Cosa succede quando i numeri riportati dalle statistiche presuppongono una sottostima di chissà quanti casi non diagnosticati e, di conseguenza, non curati?

La pandemia da Coronavirus ha portato a galla un mondo sommerso, nascosto già da tempo per questioni strettamente legate alla prevenzione e alle condizioni di salute dei detenuti. È per questo che parlare di cirrosi epatica in Italia e della degenerazione, ancora più dolorosa, della encefalopatia epatica, non può non voler dire anche prendere in considerazione gli aspetti sanitari, sociali ed economici del sistema carcerario.

Per le 200.000 persone che oggi in Italia convivono con la malattia cronica di fegato le cure non sono così scontate come dovrebbero. Il trapianto di organo è una delle derive più dolorose e impegnative. Il pericolo di vivere per molto tempo senza sapere di essere malato è una realtà frequente. La via di guarigione, ancora difficile e precaria, diventa quasi impraticabile quando il dato della popolazione da trattare è da cercare dietro a sbarre di ferro.

L’importanza delle cause

Anni di ripetuti danni al fegato inducono l’organo a continue cicatrizzazioni, segni di fibrosi con cui tenta di “ripararsi”. Uno dei punti fondamentali per la lotta alla cirrosi non può dunque che essere l’insieme di quelle cause lente e durature che caratterizzano spesso l’intera vita di un paziente e che silenziosamente lo conducono alla diagnosi cirrotica. Prima di comprendere cosa succede nei penitenziari italiani a questo proposito, chiariamo quale e quanta incidenza le singole cause di malattia del fegato hanno sui pazienti in generale.

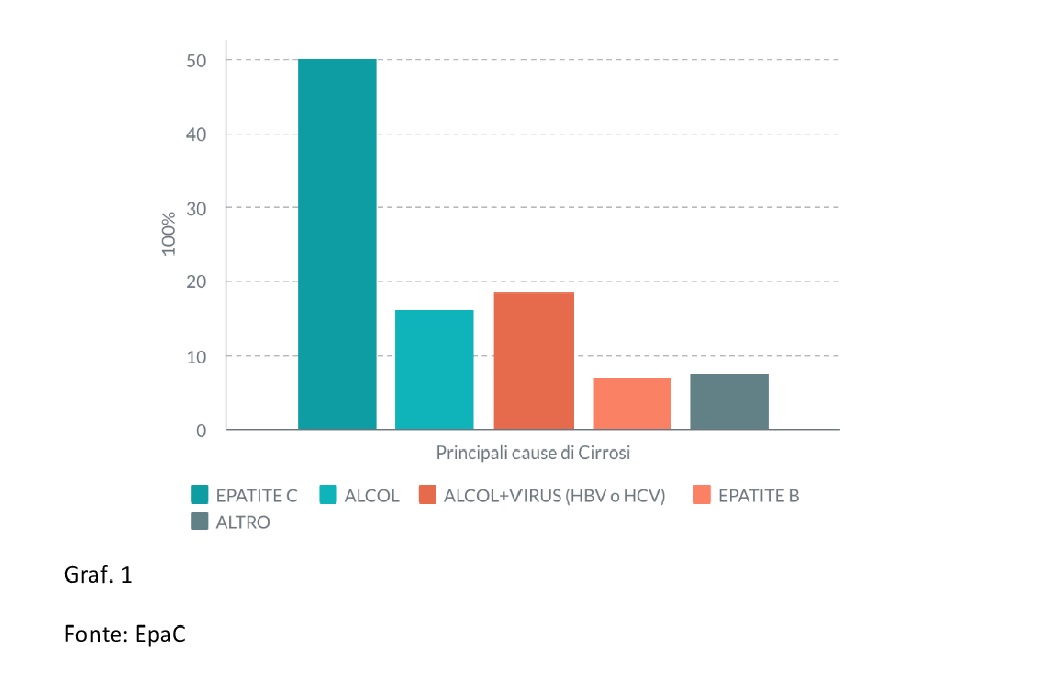

Come si evince dai dati dell’associazione EpaC, che da più di vent’anni dà voce e assistenza ai pazienti affetti da epatite C e malattie del fegato, la causa principale di cirrosi è l’epatite C. Il 50,2% dei cirrotici ha contratto in precedenza il virus HCV, trasmesso attraverso il contatto diretto con il sangue. Al secondo posto, con il 18,6%, la dipendenza da alcol, unita alla presenza di infezione da HCV o da HBV (epatite B).

Subito dopo, la sola dipendenza da alcol con il 16,4%. L’assunzione continua di dosi eccessive di alcol per almeno 10 anni può condurre infatti alla cirrosi. Attualmente non è riconosciuta una dose sicura per ogni individuo. In linea di massima sono considerate quantità soglia i 20 gr/die per le donne e i 30 gr/die per gli uomini.

Si tratta di un boccale di birra, un bicchiere e mezzo di vino o un bicchierino di superalcolici al giorno. Con il 7,7%, poi, l’epatite B. Trasmissibile con rapporti sessuali non protetti, oltreché con il contatto diretto del sangue, è un’altra delle cause principali di malattia cronica del fegato.

La restante percentuale racchiude invece patologie con un’incidenza minore, annoverate comunque tra le cause di cirrosi: disordini metabolici, cause vascolari, cardiopatia, malattie da farmaci.

Il mondo sommerso

«Lo stato di salute dei cittadini è monitorato utilizzando informazioni tratte da indagini campionarie e flussi sanitari correnti. I detenuti sono esclusi: molte informazioni sugli stili di vita, la percezione del proprio stato di salute e altre abitudini quotidiane, utilizzate per tracciare il profilo dei cittadini liberi, risultano completamente assenti per la popolazione reclusa». A spiegare il problema è la dottoressa Caterina Silvestri, responsabile P.O. Diseguaglianze e Stato di salute dell’Ars Toscana.

«A questo dobbiamo aggiungere», continua la dottoressa Silvestri, «che la loro individuazione all’interno dei flussi sanitari non solo è incompleta, ma in alcuni casi addirittura impossibile». È il mondo sommerso della sanità penitenziaria. Ancora troppo difficile e nascosto, a tratti costellato da esempi virtuosi, ma ancora in enorme affanno. Nella nota fragilità di un sistema penitenziario lacunoso, i detenuti si ammalano e si contagiano, spesso nella più totale inconsapevolezza.

Epatiti A e B, dipendenze da alcol e droga, HIV, sono tra le patologie più diffuse. Malattie infettive trascinate per anni di cella in cella che, sempre più spesso, conducono silenziosamente i pazienti detenuti al raggiungimento delle condizioni più gravi di malattie del fegato: cirrosi, encefalopatia, epatocarcinoma.

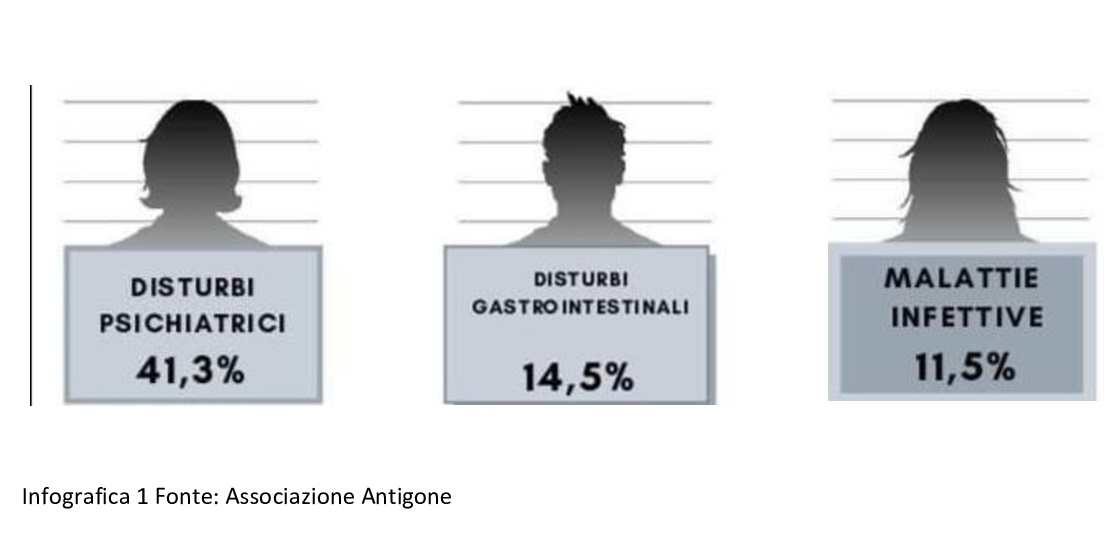

In linea con l’analisi generale, anche nella popolazione detenuta si registra un’alta prevalenza di malattie infettive, causa principale di cirrosi epatica. Queste, al terzo posto della classifica delle patologie diffuse nei penitenziari italiani, contribuiscono, nella forma scompensata, ad aggravare in caso di sofferenza cerebrale sia i disturbi psichiatrici, (al primo posto della classifica), sia i problemi gastrointestinali (al secondo posto) in caso di ascite e sanguinamento.

Suddividendo ulteriormente il gruppo delle malattie infettive nelle specifiche forme, emerge che l’infezione da HCV rappresenta la principale malattia infettiva, coinvolgendo il 7,4% dei detenuti visitati. Una statistica importante che richiama il dato generale sulla causa principale di cirrosi epatica per più del 50% dei casi.

Il penitenziario si presenta dunque come un vero e proprio recettore di malattie infettive. Alla base, due principali ragioni. La prima è la presenza di una popolazione fragile, proveniente spesso dai gruppi più socialmente vulnerabili e con uno stato di salute più degradato rispetto alla media. Altro punto da non sottovalutare è la trasformazione dell’istituto di pena in un vero e proprio elemento patogeno. L’ambiente del tutto insalubre dove i reclusi sono costretti a vivere diventa fautore dell’insorgenza e della diffusione della malattia.

Dopo il decreto ministeriale del 1° aprile 2008, la responsabilità del sistema sanitario penitenziario in Italia è delle Regioni e delle singole Aziende sanitarie locali. Un passaggio di testimone dal ministero della Giustizia a quello della Salute che tuttora comporta gravi disomogeneità nelle diverse aree del Paese.

Se a livello nazionale non sono attualmente disponibili statistiche aggiornate e pubbliche, gap di non poco conto per una patologia che vede nelle tempistiche di trattamento uno dei punti fondamentali di miglioramento o risoluzione, i dati delle singole aziende sanitarie confermano la discontinuità del servizio medico penitenziario. Tra le statistiche più preoccupanti, quella che riguarda la maggiore causa di cirrosi, il virus HCV.

Nel rapporto La salute dei detenuti in Italia: uno studio multicentrico, uno degli elaborati più completi degli ultimi cinque anni presentato dall’Agenzia regionale di Sanità della Toscana, sono tre le regioni che risultano più coinvolte nella diffusione di epatite C: Liguria, Lazio e Campania. Ancora Campania e Liguria, insieme alla Toscana, sono invece quelle con il maggior numero di diagnosi di malattie infettive.

Confrontando i dati degli istituti di pena con quanto osservato nella popolazione generale, il divario appare evidente. Indipendentemente dalla regione, il dato complessivo, pari al 7,4%, è circa 3 volte superiore al dato registrato nella popolazione libera italiana. Un valore che fra i detenuti della regione Liguria, per esempio, supera anche le 4 volte.

Cirrosi tra le sbarre

Mancanza di screening, numero di infettivologi insufficiente, trasferimenti che non garantiscono continuità delle cure, dati non registrati, pazienti non informati abbastanza. Alla realtà dei detenuti malati di fegato è difficile dare dei numeri. Né la gran parte dei penitenziari italiani attualmente è in grado di fornire statistiche chiare sui casi di pazienti cirrotici. Un problema sanitario, sociale ed economico enorme che rappresenta oggi uno degli ostacoli più grandi all’emersione della diagnosi, alla prevenzione e alla cura della patologia.

«Senza dubbio l’ambiente carcerario rende più precoce la comparsa di patologia cirrotica. Attualmente nel carcere di Opera ho in cura un paziente del 1988, esempio piuttosto incisivo se si pensa che l’età media dei pazienti con cirrosi epatica, rilevata nella popolazione generale, è di 68 anni», spiega il dottor Roberto Ranieri, direttore dell’Unità operativa di Sanità penitenziaria della Regione Lombardia.

Insieme al team di medici dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, è il responsabile di un progetto senza precedenti che, agendo sulle tre grandi realtà penitenziarie della Casa circondariale San Vittore, Casa di reclusione di Opera e Carcere minorile Beccaria, ha portato l’eradicazione al 99% della causa principale di cirrosi epatica, l’epatite C. In particolare il carcere di Opera è diventato il primo istituto di pena “HCV free”.

«La cirrosi nel detenuto è più frequente come evoluzione dell’epatite cronica e anche più precoce» spiega il dottor Ranieri, «questo per una multifattorialità che rende i soggetti clinicamente molto più complessi».

Dalla Regione Toscana, una delle realtà più virtuose nel trattamento dei pazienti cirrotici e allo stesso tempo più afflitta dalla diffusione di infezioni, arrivano i dati più recenti che confermano quanto affermato dal dottor Ranieri. Se i rapporti nazionali parlano di epatiti e infezioni come la terza patologia maggiormente presente negli istituti di pena, le statistiche provenienti dalla regione Toscana, risalenti agli ultimi tre anni, vedono le malattie infettive al secondo posto con il 16,2% , dopo i disturbi psichici, primi nella classifica con il 38,5%.

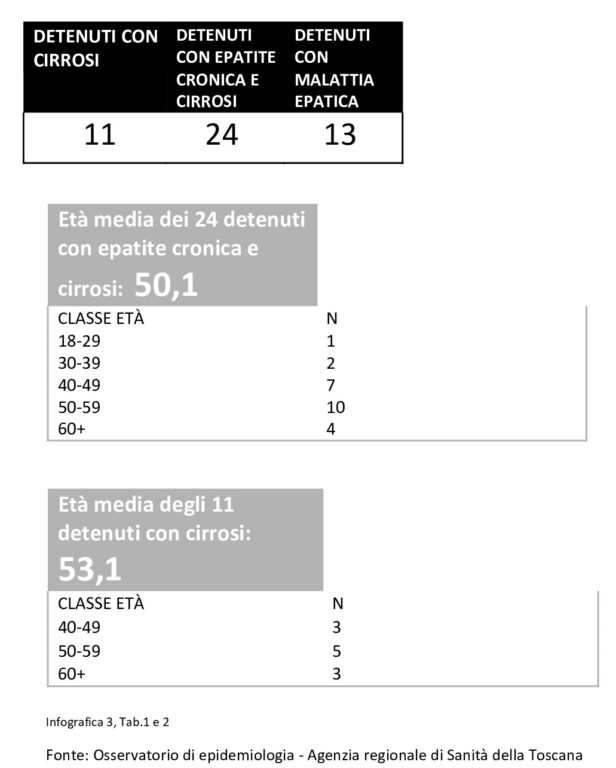

La dottoressa Caterina Silvestri dell’Agenzia regionale di Sanità della Toscana mette a disposizione un riadattamento delle analisi generali circa il problema delle infezioni, fornendo dei dati ancora più specifici sui casi di cirrosi nei penitenziari della regione:

I dati dell’Agenzia regionale di Sanità toscana confermano la precocità della comparsa di cirrosi negli istituti di pena. Considerando l’età media dei malati di fegato pari a 68 anni, i dati forniti dallo studio toscano parlano di una precocità che va dai 10 ai 15 anni.

La situazione non è rincuorante neanche nei casi di epatite C e B, per cui, sempre secondo i dati dell’Osservatorio di epidemiologia dell’Ars Toscana, l’età media si riduce ulteriormente a 41,8, in caso di HBV, e a 43,8, per il virus HCV. Fino poi ad arrivare alle classi di età dei cosiddetti «soggetti più rischio», e cioè affetti allo stesso tempo da epatiti e dipendenza da alcol, che vanno dai 30 ai 49 anni d’età.

Considerato quanto finora detto, è necessario evidenziare come il profilo di un detenuto affetto da patologia di fegato sia caratterizzato da una multifattorialità da non trascurare. Un aspetto senza dubbio riguardante la popolazione in generale ma che nel detenuto risulta più incisivo.

Tossicodipendenza, etilismo, problemi psichiatrici, passato da senza fissa dimora. Cause concatenate che non possono essere trascurate nella diagnosi generale. Il carcere inoltre è una realtà notevolmente carente nella garanzia del diritto alla salubrità dell’ambiente nonché di un iter sanitario presente e capillare, fondamentale in una patologia per cui le tempistiche di diagnosi e cura possono rivelarsi dei veri e propri salvavita.

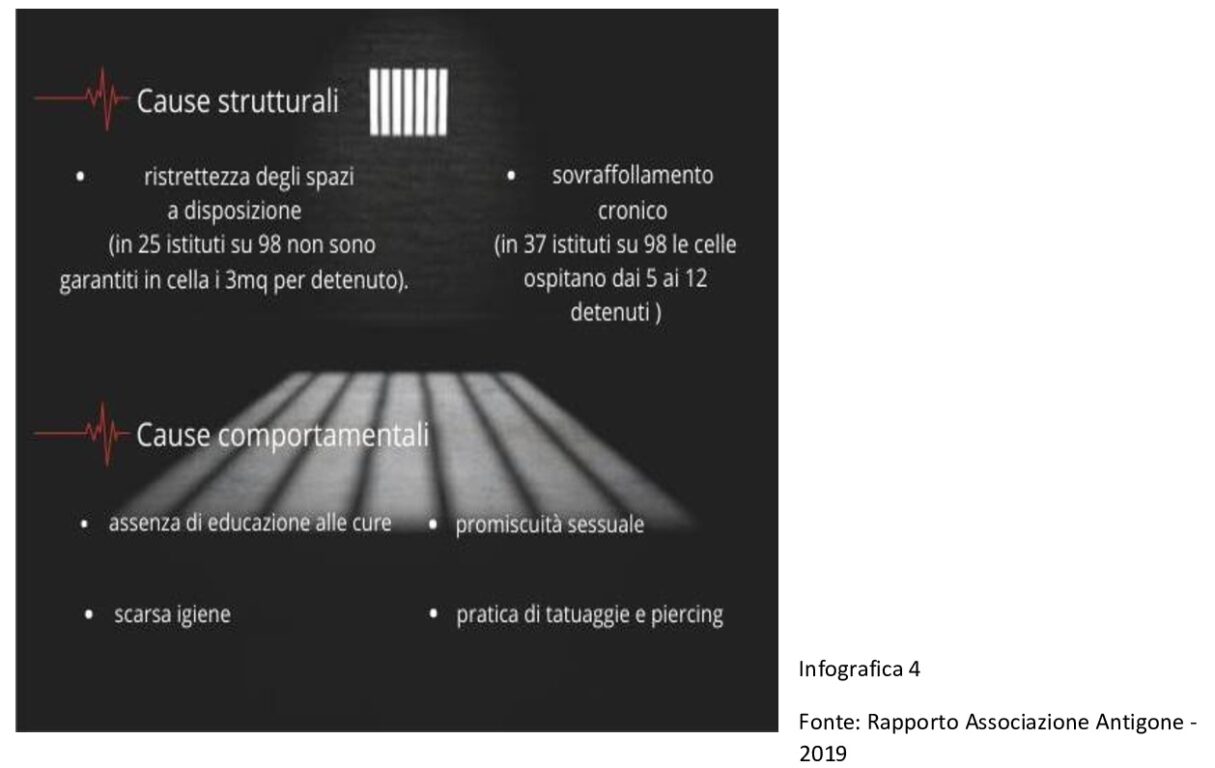

Prima di approfondire l’aspetto specificamente clinico e sanitario del problema della cirrosi nei penitenziari, sono quindi da nominare cause che, seppur collaterali, si rivelano decisive nella diffusione delle malattia cirrotica e delle epatiti. Il diritto alla salubrità infatti è uno dei cardini della sanità penitenziaria che dovrebbe assicurare al detenuto ambienti idonei a garantirsi un buono stato di salute.

Nel concetto di salubrità è incluso il tema dell’edilizia penitenziaria. I luoghi devono necessariamente essere adatti a soddisfare, allo stesso modo, la vita individuale del paziente detenuto e la sua socialità. Secondo l’ultimo rapporto dell’associazione Antigone, riferito a 98 penitenziari italiani visitati durante l’anno 2019, in 14 istituti le celle più affollate ospitano 5 detenuti. In 20 si va dalle sei a otto persone, fino alle condizioni più gravi di Napoli, Pozzuoli e Bolzano, che contengono ben 12 detenuti a cella.

Una condizione così disagevole favorisce la scarsa igiene e, ancor più pericoloso per le infezioni da HCV E HBV, lo scambio di oggetti personali come spazzolini, forbici, lamette, aghi contaminati in caso di tossicodipendenze. A questo si aggiunge il dato dei 25 istituti italiani in cui non sono sempre garantiti i 3 mq a detenuto in cella.

Condizioni allarmanti che sono riemerse nella quasi totale impreparazione del sistema penitenziario di fronte alla pandemia da Covid-19. Se le lacune strutturali e comportamentali possono dunque causare gravi danni al paziente cirrotico o a rischio cirrosi, come si comporta il sistema sanitario?

Formazione, screening, farmaci innovativi

La ricetta per far venire a galla il mondo sommerso dei malati di fegato in carcere esiste, ma sembra ancora molto difficile mettere insieme gli ingredienti. «Non si può prescindere da un intervento multiplo delle entità territoriali» spiega il dottor Ranieri che, insieme al team di medici e infettivologi dell’Ospedale Santi Carlo e Paolo di Milano, ha creato un vero e proprio network con le strutture sanitarie territoriali.

«Occorre prima di tutto capire che un’azione puntiforme e circoscritta a una sola realtà non può essere la soluzione. Si tratta di persone che spesso vengono trasferite nei penitenziari di regioni differenti, che usufruiscono di Serd, di comunità terapeutiche, di centri psico-sociali. Il paziente deve poter trovare una continuità non solo durante la carcerazione ma anche dopo».

Seguendo uno degli esempi più virtuosi di trattamento per cirrotici ed epatici in carcere, proviamo a capire quali necessità, e di conseguenza, quali lacune mantengono sommerso il mondo dei detenuti malati di fegato. «Il primo punto su cui abbiamo agito» racconta l’infettivologo Ranieri, «è la consapevolezza». Lo studio nelle tre carceri lombarde aveva registrato all’inizio circa il 75% di assenza totale di informazione da parte dei detenuti sulla cirrosi epatica e sulle infezioni che la causano. La consapevolezza di far parte di una popolazione a rischio è il primo passo per far sì che il detenuto si sottoponga a test e controlli.

Ivan Gardini, presidente dell’Associazione EpaC Onlus, è sicuro: «Tanto più si arriva a una diagnosi di cirrosi tardivamente più si toglie sopravvivenza alla persona. L’attività informativa e divulgativa è fondamentale, soprattutto nelle popolazioni sommerse. I sintomi collegati a una malattia di fegato molto avanzata possono essere riconosciuti in tempo, essere bloccati e addirittura fatti regredire», conclude Gardini.

A questo proposito è sull’epatite C, per esempio, che il progetto ENEHIDE si è concentrato. Un’iniziativa pilota promossa proprio dall’Associazione EpaC e da SIMPSe (Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria) che nel 2017 è riuscita a coinvolgere le persone detenute in incontri formativi, attività educative e distribuzione di kit di igiene personale per spezzare la catena di contagi da virus HCV.

L’Agenzia regionale di Sanità toscana, che già dal 2007 ha istituito l’Osservatorio regionale per la salute in carcere, ha invece previsto una campagna vaccinale per l’Epatite B, realizzata attraverso l’organizzazione di incontri informativi tenuti da personale sanitario dell’ARS e da mediatori culturali, messi a disposizione dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Tra i punti di forza, non solo il coinvolgimento dei mediatori ma anche quello di un gruppo di detenuti a cui affidare il ruolo di peer educator nei confronti della restante comunità carcerata.

È l’informazione tra pari che aumenta la consapevolezza di far parte di una comunità e abbatte le barriere di chi «si trincera dietro l’alibi della figura del detenuto come soggetto necessariamente resistente alle cure, insensibile all’emulazione positiva di gruppo» spiega il dottor Ranieri. «In Lombardia lo abbiamo sperimentato anche con la vaccinazione dell’Epatite B» continua.

«Domani scade il termine per la seconda dose, non se lo dimentichi. Quando i detenuti vengono a dirmi questo», racconta l’infettivologo di Opera, «la strada verso la consapevolezza può definirsi tracciata. Obiettivo che rende la persona reclusa protagonista delle sue cure, agganciandolo a un sistema di cui magari non si è mai fidato».

Il secondo passo essenziale è la garanzia dello screening. Il dottor Ranieri riferisce di dati preoccupanti fuori dal carcere e di statistiche sempre più incerte all’interno degli istituti di detenzione: «Il test di controllo non è diffusamente effettuato fuori dai penitenziari, basti pensare che lo screening dell’epatite C, per esempio, non è superiore al 25%».

Un dato preoccupante che diventa incontrollato all’interno degli istituti detentivi, sia per la mancata assistenza da parte del sistema sanitario, sia per la mancata fiducia dei detenuti che spesso rifiutano di sottoporsi ai test. Nell’istituto di detenzione San Vittore di Milano, l’utilizzo dei test rapidi, basati sull’analisi salivare, si è rivelato un valido strumento.

«Non sono la soluzione assoluta» precisa il dottor Ranieri «ma sicuramente un primo passo verso il prelievo di sangue. Il test effettuato attraverso il metodo salivare fa acquisire un grado di consapevolezza in più verso la necessità dell’esame ematico, uno dei metodi principali per la diagnosi di infezione o malattia cronica di fegato».

Entro le 24 ore successive all’ingresso nel penitenziario, ogni nuovo detenuto ha diritto alla prima visita medica di controllo, con relativi test infettivologici. Dopo la prima visita, gli screening non sono più garantiti in modo sistematico, se non dopo la comparsa di sintomi evidenti. È qui che si nasconde una delle falle più gravi del “mondo sommerso”. I sintomi della cirrosi epatica sono silenziosi.

Si arriva alla manifestazione della patologia quando lo scompenso cirrotico ormai è in fase acuta: molti dei detenuti non sanno di avere problemi di fegato se non quando cominciano a vedere l’addome gonfiarsi e riempirsi di liquido (ascite), ad avere sanguinamenti intestinali causati da ipertensione portale, fino all’estrema condizione di sofferenza cerebrale conosciuta anche come encefalopatia epatica.

Una strada più facile per la diagnosi della patologia è stata tracciata negli ultimi anni, nonostante le realtà sanitarie regionali facciano ancora fatica a percorrerla: «Uno dei grandi risultati ottenuti nell’abbattimento delle barriere è stata l’abolizione dell’obbligatorietà del Fibroscan per la stadiazione della malattia di fegato» spiega il dottor Salvatore Petta, segretario dell’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica.

Secondo i nuovi criteri dell’Agenzia Italiana del Farmaco, il macchinario, simile a un ecografo, che rileva il grado di tessuto fibroso del fegato, non è più l’unico metodo diagnostico. «In questo modo si risolvono tutte le difficoltà logistiche legate alla presenza e all’utilizzo del macchinario in carcere» continua il dottor Petta, «accelerando quindi le tempistiche di diagnosi e di trattamento». Analisi del sangue, biopsia del fegato, elastometria possono in genere documentare lo stato di avanzamento della malattia.

Sul tema del controllo dello stato di salute del detenuto cirrotico ed epatico, non di secondaria importanza è l’utilizzo della cartella clinica da parte del medico. Gli ultimi dati a riguardo che arrivano dall’associazione Antigone sono a dir poco scoraggianti.

Solo 24 istituti di pena, sui 98 visitati, utilizzano la cartella clinica digitalizzata, strumento che permette di seguire il paziente in tutto il suo percorso e agevola la continuità del trattamento anche in caso di trasferimento o scarcerazione. Situazione ancor più preoccupante se si pensa che 10 dei 24 istituti si trovano solo in Emilia- Romagna e 5 in Toscana. Nel Centro-Sud ce ne sono soltanto 4, mentre le Isole ne sono completamente prive.

«La presenza di personale medico è un altro aspetto claudicante», riflette il dottor Ranieri. «Le ore degli infettivologi all’interno dei carceri molto spesso non sono affatto sufficienti rispetto al numero totale dei detenuti. Una mancanza drammatica da parte delle aziende sanitarie territoriali», conclude.

Un intervento multiplo necessario, dunque, che accorci le tempistiche non solo di diagnosi ma anche e soprattutto di trattamento. Il momento di inizio della terapia è infatti il punto nevralgico del percorso non solo clinico ma anche psicologico del detenuto, che può fidarsi di una terapia efficace pronta a curarlo. I farmaci innovativi introdotti nel 2017 hanno permesso l’eliminazione della terapia per epatite C tramite Interferone e Ribavirina, spesso interrotta precocemente per gli importanti effetti collaterali.

«Nonostante la disponibilità di farmaci innovativi dai tassi curativi vicini al 100%, senza effetti collaterali, e l’alta specializzazione dei clinici e strutture di riferimento, circa 5mila pazienti sono giunti al trattamento innovativo con un’infezione già evoluta in cirrosi», avverte il presidente dell’Epac, Ivan Gardini. «Ad Opera abbiamo tre trapiantati di fegato, potevano essere sicuramente intercettati prima dell’intervento estremo», aggiunge il dottor Ranieri.

Trasferimenti e scarcerazioni

L’impegno strutturato all’interno del carcere deve necessariamente tenere conto del dopo detenzione e della possibilità sempre più frequente che i trattamenti somministrati non vengano più seguiti. «È per scongiurare questo pericolo che, oltre alla collaborazione di tutti gli enti territoriali predisposti, è necessario un dialogo fitto con i magistrati» spiega il dottor Ranieri. Nel progetto di Opera e San Vittore, di grande aiuto è stata la cooperazione con la magistratura in relazione proprio ai trasferimenti. Il dottor Ranieri lo racconta:

«Abbiamo informato i magistrati di ogni singolo inizio di trattamento epatico, al fine di riuscire ad evitare il trasferimento dei detenuti in un altro istituto di pena e quindi la messa a rischio della prima e importante fase di terapia dei pazienti. Questo ha cambiato totalmente la prospettiva di cura». I trattamenti brevi di cui parla l’infettivologo costituiscono la fase più tempestiva di intervento sui pazienti epatici e cirrotici che corrisponde a circa 90 giorni.

Lo stesso tempo medio di permanenza in una casa circondariale come quella di San Vittore. Continuità è la parola chiave dunque per un trattamento efficace. Un concetto che in carcere non è affatto scontato anche in relazione alle informazioni che vengono date al detenuto sul proprio stato di salute. Il DAP di Roma, insieme al provveditore della Regione Lombardia, ha concordato con il team dei medici penitenziari dell’ospedale San Paolo di Milano, una prassi diffusa al di fuori delle mura carcerarie quanto sottovalutata all’interno.

«Consegniamo una lettera di dimissione ogni volta che si visita un paziente detenuto», continua il dottor Ranieri, «proprio come avviene in qualsiasi ambulatorio di malattie infettive. Non solo. Abbiamo ritenuto necessario responsabilizzare il detenuto e incamminarlo verso una maggiore garanzia di continuità della cura consegnandogli in modo diretto i farmaci di cui ha bisogno, ovviamente nelle dosi indicate e al momento della scarcerazione».

Il territorio non aiuta

Oltre alla disomogeneità del sistema penitenziario italiano dovuta alla evidente differenza di gestione e risorse economiche delle singole Regioni, è possibile evidenziare due lacune strutturali spesso trascurate. Nonostante i dodici anni passati dalla riforma del sistema, i singoli territori non sono ancora in grado di garantire la formazione di piani finanziati, strategie condivise che possano sfruttare in modo serio la più che positiva disponibilità di farmaci efficaci.

Le direzioni strategiche della Regione Lombardia fanno capo, ad esempio, a un unico direttore sanitario che si occupa esclusivamente di carceri, Serd e centri sociali. Una figura chiave che permette e autorizza molti dei progetti terapeutici e di formazione nella realtà penitenziaria e che, nel resto delle regioni d’Italia, è completamente assente. La seconda mancanza individuabile, e non tra quelle più scontate, sta nell’organizzazione per l’approvvigionamento dei farmaci. Nella maggior parte delle regioni italiane l’azienda territoriale locale si occupa del rifornimento in collaborazione con l’ospedale.

Per cui alcuni dei medicinali verranno forniti dall’azienda, altri dall’ospedale, spesso con tempistiche e modalità differenti. Un meccanismo faticoso che non garantisce agli infettivologi la tempestività negli interventi di trattamento. Nei carceri milanesi l’approvvigionamento è responsabilità diretta della cosiddetta farmacia ospedaliera. In questo caso l’istituto di detenzione assimila un vero e proprio reparto medico, garantendosi l’arrivo diretto dei farmaci necessari e, di conseguenza, un processo curativo più rapido.

Caregiver familiari e penitenziari

«Il settore è pressoché orfano». Un funzionario del carcere Rebibbia di Roma riflette sulla formazione degli operatori sanitari e caregiver. Aderenza alla terapia, prevenzione delle complicanze più gravi quali encefalopatia e ascite, potenziamento dell’assistenza infermieristica, miglioramento dell’aspettativa e della qualità di vita del carcerato. Questi i necessari obiettivi che gli operatori sanitari sono chiamati a porsi e che richiedono una formazione adeguata. «Molto spesso non c’è orientamento a formarsi non solo tra i detenuti ma anche da parte degli operatori sanitari che in questo modo non fanno che alzare ulteriori barriere. Se la formazione non parte da noi siamo già perdenti in partenza», ammette il dottor Ranieri.

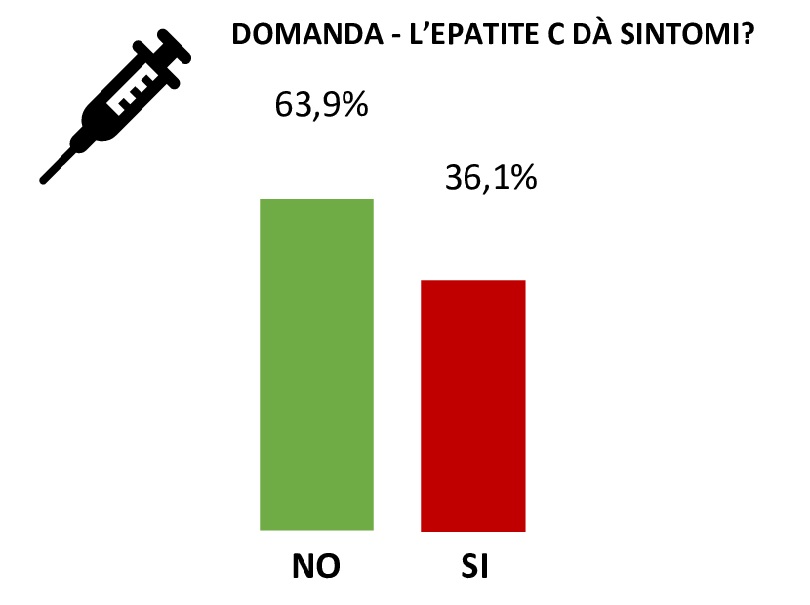

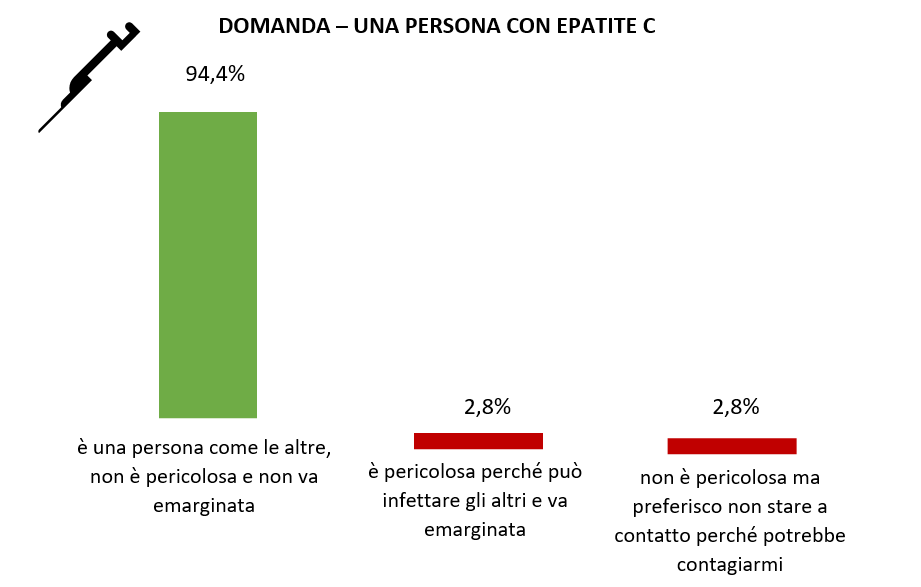

Negli ultimi cinque anni associazioni e gruppi autonomi hanno coinvolto le aziende territoriali in corsi di formazione per gli operatori sanitari. Primo fra tutti il progetto “Tiberino”, ideato dalla Federazione degli Internisti ospedalieri. O ancora l’iniziativa ENEHIDE, promossa anche per gli operatori oltreché per i detenuti dall’Associazione EpaC Onlus e SIMSPe nella Casa Circondariale di Viterbo. Nel rapporto conclusivo di ENEHIDE si comprende quanto nozioni basilari, di estrema importanza per l’efficacia degli interventi sui pazienti detenuti, siano ancora non del tutto scontate tra gli operatori sanitari. Qui di seguito due delle domande più significative a cui i partecipanti sono stati sottoposti al termine dei corsi formativi:

Una percentuale consistente di risposta errata nel primo caso, pari al 36,1%, riguarda i sintomi dell’epatite C. Nel secondo caso un 6% di errore considerabile innocuo solo all’apparenza, vista la centralità della relazione di fiducia tra il malato e l’operatore sanitario.

In particolare, «gli infermieri penitenziari sono chiamati ad affrontare ogni tipo di problema legato all’assistenza, da quella a lungo termine, passando per le emergenze/urgenze, fino al sostegno emotivo al paziente», spiega in un’intervista al Sole 24 Ore il dottor Giuseppe Marcucci, coordinatore infermieristico Uoc per la Tutela della Salute negli istituti penitenziari della Asl Napoli I Centro.

«Appare evidente come una qualità in questo senso dei servizi, necessiti sia di un incremento delle risorse, che di sempre maggiore e specifica qualificazione professionale, anche riorganizzando le funzioni e le relazioni operative», conclude il dottor Marcucci. Oltre agli assistenti istituzionali, gli infettivologi si interrogano sulle modalità di azione dei caregiver familiari nella realtà detentiva.

«Ci stiamo lavorando ma è sicuramente un ambito ancora più complesso» annuncia il dottor Ranieri. «Preoccuparsi delle famiglie che accolgono l’ex detenuto in casa fa parte del progetto di continuità delle cure, fondamentale per un paziente cirrotico o/e epatico. Le modalità non sono ancora chiare, serve un piano che tuteli e legittimi l’istituzione carceraria a convocare le realtà familiari per un percorso di formazione. Ci arriveremo», conclude.

L’urgenza più grande a questo proposito è la tipologia di approccio da parte del detenuto nei confronti del proprio stato di salute una volta in stato di libertà. «Quando la scarcerazione avviene perché il detenuto in questione è

gravemente cirrotico» spiega il dottor Ranieri, «gli si permette di poter fare terapia all’esterno. Terapia che la persona, di nuovo libera, puntualmente non fa. Chi torna a casa, in molti casi quindi è un paziente sintomatico che andrà incontro a ulteriori conseguenze, sia perché curarsi non è la sua preoccupazione principale sia perché non ha familiarità con il sistema sanitario che c’è fuori».

Seguendo il ragionamento del dottor Ranieri, il periodo di detenzione, vissuto con le necessarie accortezze terapeutiche e di trattamento, potrebbe rivelarsi per molti pazienti una vera e propria opportunità di controllo e cura di sé, che fuori non riescono ad avere. Un sistema carcerario che potrebbe, anche a livello sanitario dunque, raggiungere quello scopo riabilitativo dell’essere umano, in tutte le sue funzioni fisiche e psichiche.

Spesa sanitaria, il 2020 un anno difficile

Il 2019 per l’Italia è stato l’ultimo anno nel quale i farmaci antivirali contro l’epatite C hanno mantenuto l’etichetta di «innovativi». Durante i 36 mesi previsti dalla legge, i medicinali in questione sono stati inseriti nel fondo da 500 milioni, dedicato esclusivamente ai farmaci non oncologici e innovativi, previsto dalla legge di bilancio dell’11 dicembre 2016.

Scaduto il 31 dicembre 2019, il fondo non garantisce più il supporto economico dei medicinali, che hanno iniziato così automaticamente dal 2020 a gravare sul fondo ordinario per la spesa farmaceutica. «È urgente prevedere in legge di bilancio l’estensione dell’innovatività per i farmaci anti HCV. Nell’incertezza normativa, si materializza la solita paralisi. Nessuno vuole prendere decisioni», denuncia il direttore dell’associazione EpaC, Ivan Gardini.

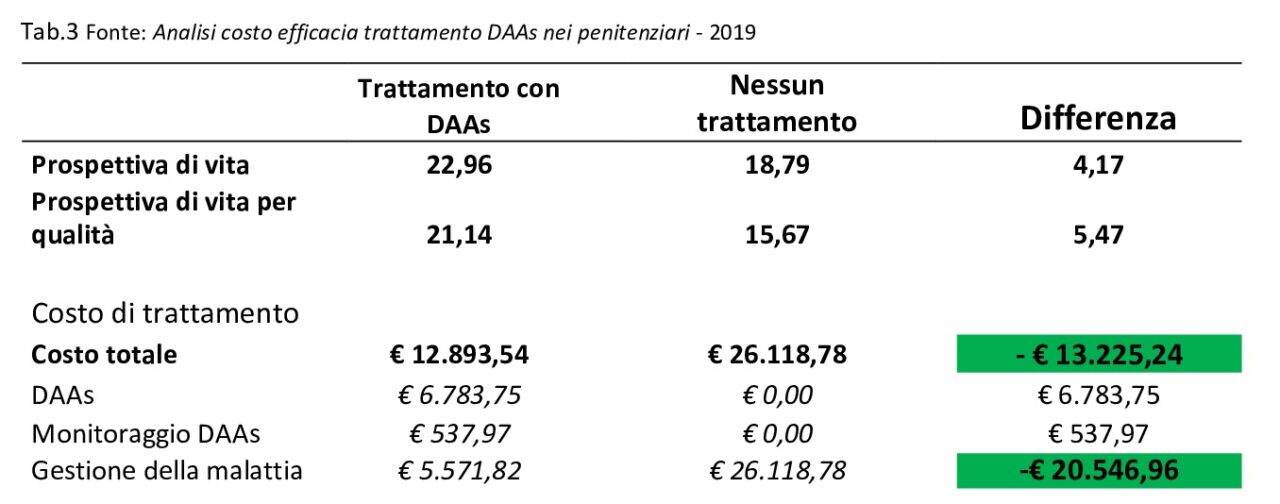

La letteratura scientifica è chiara su quanto la cura e l’eradicazione della principale causa di cirrosi possa ridurre la presenza di problemi del fegato. E i costi ne risentono. Le analisi sull’impatto positivo dei DAAs (farmaci ad azione antivirale diretta di seconda generazione) nella popolazione carceraria sono ancora troppo poco rendicontate. Il primo esempio a riguardo è quello condotto per l’anno 2019 dal dottor Roberto Ravasio dell’Health Publishing & Services, dal dottor Luciano Lucania, presidente della Società italiana di Medicina penitenziaria e dal dottor Roberto Ranieri, coordinatore di Infettivologia degli istituti penitenziari di Milano.

Il rapporto parla chiaro. Nel periodo pre-farmaci innovativi, circa il 13-21% dei detenuti trattati non completava la terapia. Dopo l’introduzione, la percentuale si è abbassata al 2%. Tutto questo ha comportato un costo medio per paziente detenuto di gran lunga minore rispetto ai non trattati. Si parla di 12.893,54 euro contro i precedenti 26.118,78 euro, con un risparmio pro capite di più di 13.000 euro.

Si tratta di cifre importanti da valutare e tenere sotto controllo, considerando che su un numero totale di popolazione carceraria pari a 60.985 detenuti, il 60% risulta HCV RNA positivo e il 10% portatore di infezione da HCV. In questa ottica di numeri, l’investimento del Sistema sanitario nazionale per garantire l’accesso ai DAAS ai detenuti con HCV, si rivela del tutto cost-saving rispetto alla strategia del non trattamento. Sul recupero di investimento si pronuncia del resto anche l’Agenzia italiana del Farmaco, parlando di un recupero totale dopo i 5/6 anni.

Nonostante sia ancora tutto in stallo, causa anche pandemia da Covid-19, il via libera della commissione Affari sociali alla relazione sull’indagine conoscitiva dell’epatite C in Italia, ha dato prospettive positive per l’anno in corso. I provvedimenti nel documento dell’11 giugno 2020, dichiarati e per ora non adottati, prevedono un ulteriore fondo di 71,5 milioni di euro per attività di screening gratuito, non solo per alcune classi di età più a rischio ma anche per carceri e Serd.

In aggiunta, circa 150 milioni di euro rintracciabili dall’avanzo del Fondo innovativi per il 2020 da utilizzare entro l’anno. Per evitare che le singole realtà territoriali si servano poco e male dei benefici ulteriormente pensati è prevista anche l’istituzione di una “cabina di regia nazionale” che possa non solo coordinare dall’alto il piano ma che valuti allo stesso tempo la possibilità di una proroga dello status di innovatività dei farmaci DAAs.

Molto si potrebbe dire sulle questioni finanziarie legate al Servizio sanitario nazionale. Poco invece si può ancora dire in modo chiaro e referenziato sulle onerosità economiche che si nascondono all’interno del sistema sanitario delle carceri italiane. Anche e soprattutto, considerati i dati, in riferimento alle malattie di fegato e alle cause che conducono a esse.

Una realtà ancora poco chiara che, insieme ai mancati trattamenti e a tutto quello fino a qui evidenziato, è zavorra per quel mondo sommerso che sta dietro le sbarre. Ma allo stesso tempo anche piaga da curare, per il numero ancora indefinito di casi cirrotici ed epatici nascosti, bisognosi di cure e attenzioni.

Leggi anche:

- Cesare Battisti presenta una denuncia alla procura di Roma: «Illegittimo tenermi in isolamento»

- Ferrara, un detenuto picchiato in carcere da tre agenti. La Procura: «Da loro crudeltà su un uomo in manette»

- Carceri, Bonafede: «Su nomina Dap nessun condizionamento, ricostruzione inaccettabile»

- Coronavirus, rivolta a San Vittore: «Non abbandonateci, non abbiamo ammazzato nessuno», l’appello della moglie di un detenuto – Il video

- Caos nelle carceri per il coronavirus, 6 morti a Modena per overdose: aperta indagine. Fiamme a San Vittore e Prato. Fuga dei detenuti a Foggia – Le immagini