Giovanni Falcone era sia pm che giudice allo stesso tempo. Ecco perché non ha senso oggi strumentalizzarlo per il referendum – Il video

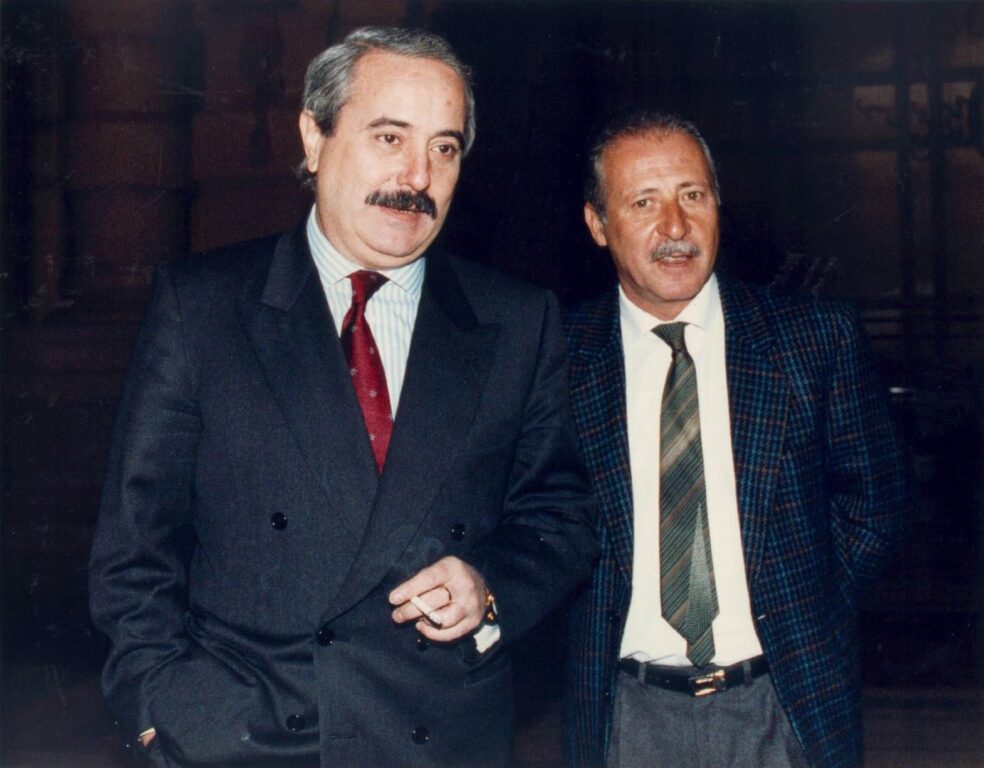

Giovanni Falcone è stato in quasi tutta la sua carriera professionale un ircocervo visto con gli occhi di oggi: un po’ pubblico ministero, un po’ giudice. Ha iniziato la sua carriera come pretore, che era magistrato giudicante sia pure su reati in genere minori. Ha fatto il sostituto procuratore, e alla fine il procuratore aggiunto di Palermo, ma per pochissimo tempo, perché l’allora ministro della Giustizia Claudio Martelli lo aveva voluto a Roma come direttore degli Affari penali del ministero. Nei dieci anni più importanti della sua carriera – fra il 1979 e il 1989 – Falcone è stato invece giudice istruttore, e con quella qualifica ha raccolto le confessioni di Tommaso Buscetta e preparato insieme a Paolo Borsellino il maxiprocesso ai capi della mafia.

La figura del giudice istruttore ricoperta da Falcone nei 10 anni più importanti

La figura del giudice istruttore oggi non esiste più: è stata abolita appunto dalla riforma del codice di procedura penale firmata da Giuliano Vassalli dal 1989. Fino a quella data gli uffici istruzioni del tribunale riunivano nella stessa figura professionale quelle del magistrato inquirente e del magistrato giudicante, secondo il rito del processo inquisitorio che la riforma poi sostituì con l’attuale processo accusatorio (poi trasformato ancora in giusto processo).

Che cosa significa: da giudice istruttore Falcone ha prima cercato le prove e le testimonianze, indagato ed eventualmente arrestato i sospetti e poi lui stesso li ha mandati a giudizio, costruendo anche l’accusa del processo. Quelle che oggi chiamiamo le due carriere, erano dunque unite nella figura di Falcone che viveva in un mondo in cui a nessuno sarebbe saltato in mente di scontrarsi sulla separazione delle carriere.

Ti potrebbe interessare

- Altro scivolone di Gratteri su Falcone: «Non voleva le carriere separate». Ma cita un discorso in cui dice l’esatto contrario

- Gratteri e l’intervista fake di Falcone: «Il mio errore è stato strumentalizzato, lui la pensava davvero così»

- Le false citazioni di Falcone e Borsellino sulla separazione delle carriere: come si sono diffuse

Quando lui era magistrato non si discuteva di separazione delle carriere

Anche se oggi i due fronti del sì e del no referendario sulla riforma della Giustizia hanno provato e continueranno a provare a tirare dalla loro parte Falcone citando interviste e frasi di cui si prende qualche piccolo passaggio e talvolta lo si inventa pure, il magistrato simbolo dell’antimafia non ha mai davvero affrontato nella sua vita questo dibattito, perché semplicemente non esisteva e non avrebbe avuto alcun senso. Falcone ha vissuto in un’altra era della giustizia, che scatenava sì dibattiti e polemiche politiche accesissime, di cui spesso proprio lui era il bersaglio principale: quella sulla gestione dei pentiti e quella sui maxiprocessi, prima di tutto. Ma non si parlava di separazione delle carriere e in modi un po’ diversi da quelli odierni di lottizzazione dovuta alle correnti sindacali dei magistrati.

Anche Falcone fece parte di una corrente di magistrati che lo candidò invano al Csm

Falcone aveva un’idea precisa del merito che avrebbe dovuto accompagnare le scelte apicali negli uffici giudiziari, ed era contrario agli scatti automatici di carriera che vanificano ogni idea di merito. Ma non era un nemico delle correnti: in suo nome, dopo la mancata nomina a procuratore nazionale antimafia, ne nacque proprio una per scissione da Unicost: il Movimento per la giustizia. E da quella nuova corrente Falcone fu candidato, correndo per l’elezione dei togati al Csm. Un’impresa che non gli riuscì solo per 13 voti, e che fu anche la premessa del suo sì a Martelli per l’incarico al ministero della Giustizia.

Lo straordinario archivio di Radio Radicale contiene molti interventi audio di Falcone sulla riforma della giustizia, quasi sempre in convegni dedicati alla riforma Vassalli. Basta ascoltarli per capire come sia strumentale tirare quel magistrato dentro il dibattito sul referendum di oggi. Il primo aprile 1987 a Palermo sulla struttura del processo penale, il 3 ottobre dello stesso anno all’università del capoluogo siciliano per un raffronto fra “il nuovo processo penale italiano e l’esperienza Usa”. Il 18 ottobre dello stesso anno ad Erice su “Il nuovo processo penale” in un faccia a faccia con Vassalli. Il 21 aprile 1989 a Villa Malfitano per la presentazione del libro dell’ex ministro dell’Interno Virginio Rognoni.

E tanti altri: basta ascoltare per capire come Falcone non abbia mai avuto esperienza vera del processo accusatorio post-riforma Vassalli, perché quando è entrata a pieno regime con i decreti attuativi lui era in procinto di trasferirsi a Roma al ministero. Nei suoi interventi ai convegni però ha provato a dare suggerimenti sull’attuazione della riforma, anche intravedendone i rischi.

Giuliano Vassalli

L’insistenza profetica sulla necessità di formazione dei nuovi pm

Falcone non dibatteva di separazione delle carriere, ma di formazione delle carriere con il nuovo rito accusatorio. Insisteva soprattutto sulla necessità di formazione dei pubblici ministeri alle nuove funzioni assegnate dal codice cui ai suoi occhi erano in gran parte impreparati. Fino al processo un magistrato nel rito inquisitorio cercava solo le accuse in grado di incastrare il presunto colpevole. E lo scontro fra accusa e difesa si svolgeva solo nel dibattimento processuale. Fino a quel momento la difesa dell’imputato aveva ben poche frecce per il suo arco.

Con il nuovo processo invece i pubblici ministeri nell’indagine avrebbero dovuto cercare sia le prove della colpevolezza che quelle sulla innocenza del sospettato, e secondo Falcone a questa funzione i magistrati erano impreparati, e avrebbero dovuto essere per tempo formati. A rileggere quel che è avvenuto negli anni successivi l’intuizione di Falcone era stata profetica: non adeguatamente formati i pubblici ministeri quasi mai hanno interpretato quel doppio ruolo che assegnava loro il nuovo processo, continuando a cercare come incastrare il presunto colpevole e quasi sempre non occupandosi di cercare prove della sua innocenza.

Il tabù violato della obbligatorietà dell’azione penale

Maria Falcone

Quando a Falcone spiegavano che il nuovo processo penale sarebbe servito a rendere più rapidi i tempi della giustizia, come avveniva negli Stati Uniti, lui scuoteva la testa notando come oltre oceano i dibattimenti fossero assai più lunghi e complessi anche per reati non enormi di quel che avveniva in Italia. Ma ai colleghi americani invidiava una possibilità, quella della «non obbligatorietà dell’azione penale», negata ai magistrati dalla Costituzione italiana. In sostanza Falcone si chiedeva: perché devo portare a processo anche per reati minori un pesce piccolo della mafia invece di concentrare indagini e dibattimenti solo sui pesci grossi e i grandi reati? Ma era domanda tabù allora come oggi, e quindi cadeva nel vuoto accolta come una provocazione accademica e nulla più.