A Valgrisenche il cimitero racconta la vita dei morti. Ecco la piccola Spoon River nel cuore della Valle d’Aosta – Il video

L’amour qui vous unit

(“L’amore che vi univa, che il Signore benedisse, avrebbe avuto per voi delle ali, e noi speriamo che esse vi abbiano trasportati ai Cieli così desiderati”).

Que le seigneur bénit

Aurait pour vous des ailes

et nous l’espérons, elles

vous auront transportés aux Cieux si convoités

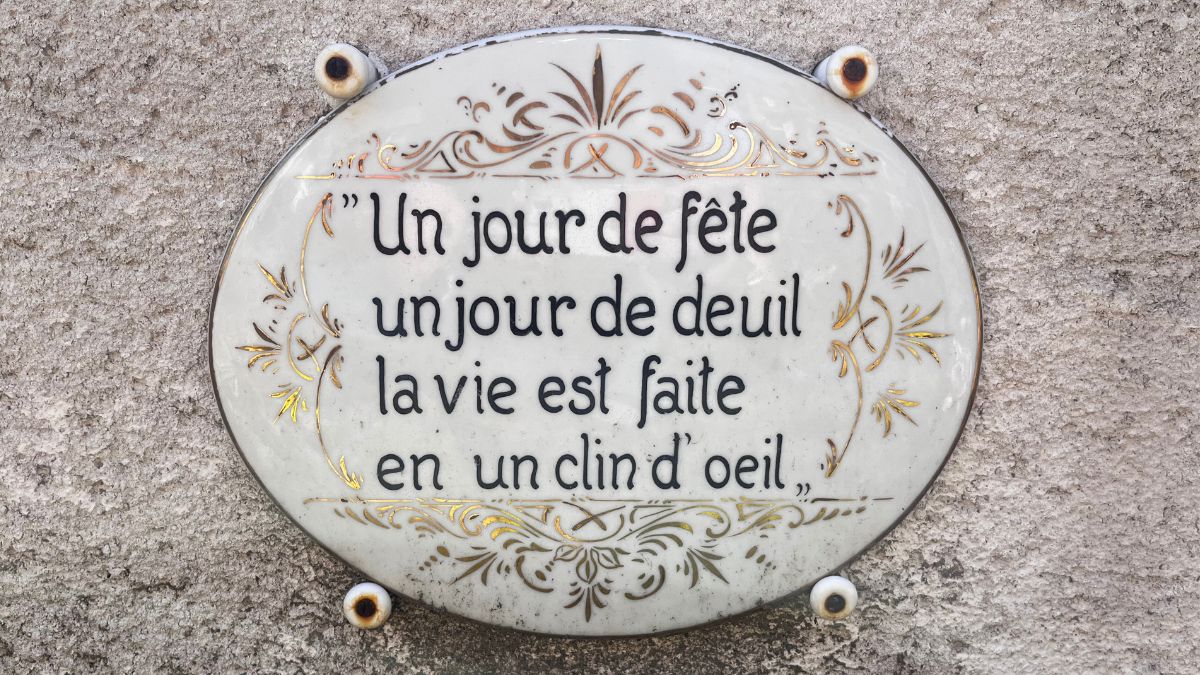

Con questi versi, si celebra l’amore tra i coniugi Joseph-Bernard Gerbelle e Marie-Cathérine Savoie, morti rispettivamente nell’agosto del 1889 e del 1890, a quasi un anno esatto di distanza e nati entrambi nel 1820. Il cimitero di Valgrisenche, un piccolo comune dell’alta Valle d’Aosta, infatti, è un luogo unico in Italia, che è valso al Paese il nome di «Spoon River delle Alpi». A differenza del paesino americano nato dalla fantasia dello scrittore Edgar Lee Masters, però, questo micro borgo incastonato tra alcune delle montagne più alte d’Europa esiste davvero. E nel suo piccolo cimitero – che sorge ancora accanto alla chiesa, come nei villaggi d’antan – sono conservate decine di formelle in ceramica, che raccontano i mestieri e la vita dei residenti morti anche più di un secolo fa. Epitaffi in francese e spesso in rima, proprio come nel 1915 fece Lee Masters nel suo libro di poesie Spoon River. Ma il progetto valdostano ha radici più antiche.

L’iniziativa del canonico Edouard Bérard

Milleseicentosessanta metri di altitudine e intorno boschi e prati sorvegliati da imponenti cime. «I residenti qui sono circa 200, ma a vivere in paese tutto l’anno siamo un centinaio», racconta Patrick Barrel, assessore al turismo. E se è vero che ogni popolo custodisce i propri eroi, Valgrisenche, ancora oggi onora la memoria di uno dei personaggi più importanti della storia del comune, ma anche della regione. Il canonico Edouard Bérard, poeta e scrittore, fu parroco del paese per più di cinquant’anni. Arrivò nel 1894, quando ancora non c’era una strada degna di questo nome, che collegasse il paese alla vallata centrale. Morì dopo la seconda guerra mondiale, all’inizio degli anni Cinquanta, dopo aver visto cambiare, anche grazie alle sue iniziative, il piccolo comune di cui era parroco. Le sue spoglie, oggi, giacciono nella chiesa sulla piazza centrale. Accanto, il piccolo cimitero costruito poco prima che lui arrivasse in paese e che, grazie alla sua passione per la poesia e per la lingua francese, rese un luogo unico in Italia.

Il cimitero di Valgrisenche

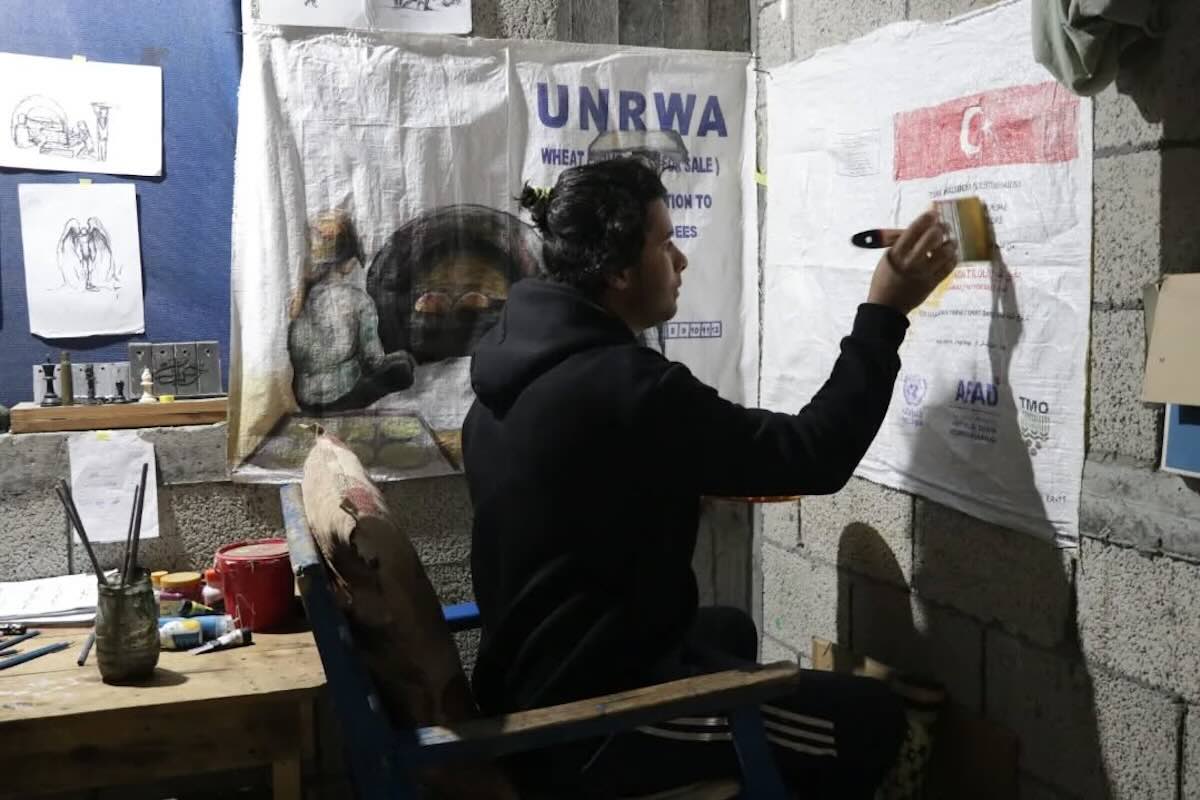

«Come gigli hanno sorriso un giorno alla vita, per farsi amare. Poi presero il volo così presto, come gli uccelli che invidiamo, verso il glorioso viaggio. Il dolore ci pervase e le lacrime colarono». Questa è solo una delle poesie riportate sulle formelle in terracotta che dopo l’ultimo restauro sono incastonate nel muro di cinta all’interno del cimitero. È datata 1911 e commemora la strage di pertosse che avvenne all’epoca. Morirono quindici bambini (su una popolazione di circa un centinaio di persone). «Questo è come un museo a cielo aperto», osserva Bruno Bethaz, guida alpina e “greeter”, come gli piace definirsi, una sorta di volontario che accoglie i turisti. Ha 68 anni e vive da sempre qui, tra le sue montagne. «La scelta della lingua francese non è affatto casuale – aggiunge – Bérard amava molto quell’idioma, tanto da decidere di continuare a celebrare la messa in francese, nonostante in epoca fascista fosse vietato». Il regime, infatti, cambiò anche la maggior parte dei toponimi della Valle d’Aosta, e Valgrisenche venne italianizzato in “Valgrisenza”.

Tutti uguali nella morte

«La particolarità di questo cimitero, poi, è che non sono ammessi monumenti o tombe di famiglia. – racconta Bethaz – Questo perché Bérard voleva che fossimo tutti davvero uguali nella morte». Il parroco, infatti, aveva deciso che nessuno avrebbe avuto l’occasione di mostrare la propria posizione sociale da defunto. Così, ancora oggi, nel cimitero le lapidi e le croci sono tutte molto simili, decorate dai fiori e tenute pulite da foglie secche e erbacce, grazie all’aiuto dei volontari del paese. Su molte delle formelle in ceramica, compare la parola “chantre”, il termine francese per indicare chi era solito cantare nel coro della chiesa. In fondo al cimitero, nel lato esposto a sud c’è una strana data di morte: 32 novembre 1961. «A Giuseppina Usel, quando era in vita, piaceva fare gli scherzi – racconta Bethaz – per questo, prima di morire, aveva chiesto che fosse conservata la sua ironia anche una volta defunta».

Il progetto di ristrutturazione

Nel 2023, grazie a un bando europeo, il cimitero è stato restaurato. Oltre alla chiesa, al campanile di fine 1300, e altre due cappelle del villaggio, le ottanta formelle sono state rimesse a nuovo, alcune rincollate, alcune semplicemente lucidate e appese, così da essere valorizzate al meglio. «Il progetto itineras passerelle (questo il nome del bando europeo, ndr) si è svolto in parallelo con il comune francese di Saint-Gervais-Les-Bains. Aveva come obiettivo la salvaguardia e la valorizzazione della cultura locale di entrambi i paesi», spiega l’assessore Barrel. Il cimitero, specialmente in un paese così piccolo, è anche luogo simbolico che tiene unita la comunità. «Fino a due anni fa, qui, della sepoltura dei defunti si occupavano i famigliari e i vicini di casa, non c’erano becchini o pompe funebri», spiega Barrel. Oggi, quel compito spetta ai pompieri. Dopo il restauro le formelle erano ottanta, oggi sono circa quaranta «perché alcuni abitanti hanno preferito portarsi a casa quella dedicata ai loro cari», spiega l’assessore.

Spoon River e Fabrizio de André

Pubblicata nel 1915, l’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters raccoglie epitaffi poetici in cui i defunti di un villaggio raccontano amori, illusioni e sconfitte: non monumenti, ma vite comuni che ritrovano voce. Da quell’opera nacque anche l’album di Fabrizio De André Non al denaro, non all’amore né al cielo (1971), che trasformò alcune poesie in canzoni. Come a Valgrisenche, anche lì la morte annulla le differenze, e restano i racconti di chi ha vissuto vite semplici, anche molto diverse l’una dall’altra. È in questo intreccio che il piccolo cimitero valdostano viene chiamato la «Spoon River delle Alpi»: come nelle parole di Masters e nella musica di De André, non ci sono eroi o potenti, ma persone comuni che ancora oggi raccontano la propria storia attraverso versi e immagini incastonati nella pietra.