Esami orali: l’orario può fare la differenza? La scienza registra sulle lancette i momenti più utili per fuggire dalla bocciatura

Una sessione estiva è appena terminata e una autunnale è alle porte: nelle prossime settimane migliaia di studenti universitari torneranno a sostenere i loro esami e a sedersi davanti a prof. e commissioni. L’esito positivo è spesso combinazione di studio, lucidità e dose di fortuna. Ma c’è un altro elemento, del tutto misurabile, che secondo la scienza è in grado di spostare l’ago della bilancia verso una più probabile promozione o bocciatura: l’orologio.

Lo studio realizzato dal gruppo di ricercatori guidati dal prof. Carmelo Vicario, Direttore Scientifico del Laboratorio di Neuroscienze dell’Università di Messina. ha analizzato oltre 104.000 prove orali, distribuite su più di un migliaio di corsi universitari, con l’obiettivo di capire se il momento della giornata in cui uno studente viene chiamato a sostenere l’esame possa davvero incidere sulle possibilità di successo.

Non è il mattino ad avere l’oro in bocca

L’ipotesi che l’orario potesse avere un peso sul rendimento non era scontata. Nel linguaggio comune si dice spesso che «la mattina ha l’oro in bocca», ma la ricerca suggerisce che non sempre questa regola valga per le performance cognitive degli studenti universitari. Per verificarlo, il gruppo di Vicario ha preso in esame un campione senza precedenti: oltre 104.500 valutazioni orali, distribuite in 1243 corsi e riferite a quasi 19.000 studenti italiani, raccolte tra l’ottobre 2018 e il febbraio 2020. Quando i ricercatori hanno analizzato i dati, è emersa una tendenza chiara: le probabilità di superare un esame non restavano costanti durante la giornata, ma seguivano un andamento sistematico. «Abbiamo dimostrato che gli esiti delle valutazioni accademiche variano sistematicamente nel corso della giornata, con un chiaro picco delle percentuali di superamento intorno a mezzogiorno», ha dichiarato il prof. Vicario, coordinatore dello studio.

Per essere quasi sicuri di farcela bisogna puntare al mezzogiorno

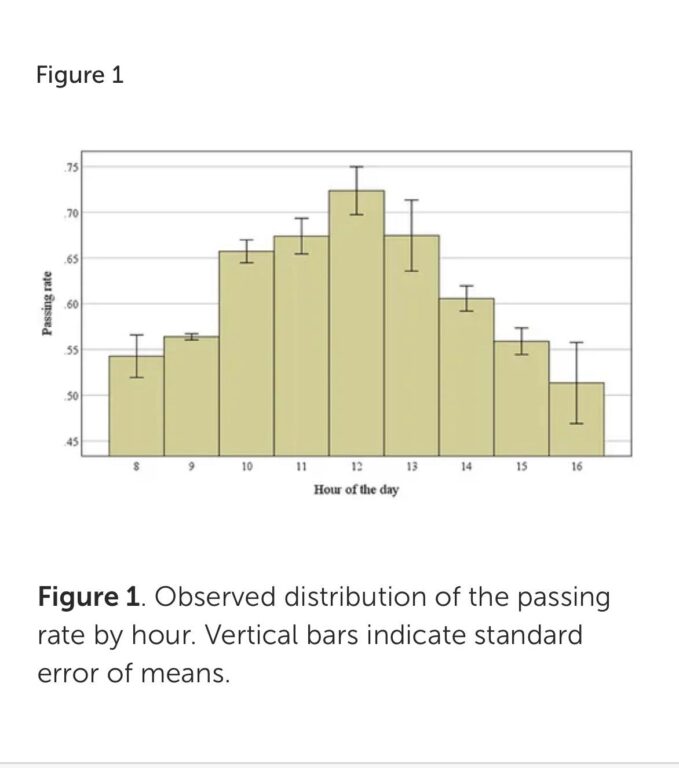

Lo studio mostra in dettaglio come questo andamento assuma la forma di una vera e propria curva “a campana”. Alle 8 del mattino la percentuale di studenti che ottiene la promozione si ferma in media al 54%, segno che il primo slot della giornata non è il più favorevole. Con il passare delle ore, le performance migliorano progressivamente, fino a raggiungere il massimo intorno alle 12, quando circa tre studenti su quattro (72%) riescono a superare la prova. Da quel punto in poi, però, la curva si inverte: già nel primo pomeriggio il tasso di successo comincia a scendere, fino a toccare appena il 51% entro le 16.

I ricercatori sottolineano e spiegano come la distribuzione rilevata non sia un «artefatto statistico» e che si ripete «in modo coerente nei diversi corsi e nei diversi tipi di valutazione orale presi in esame».

Ecco cosa può spiegare scientificamente la curva degli esami

Perché proprio l’orario dell’esame sembrerebbe rilevante? Le spiegazioni sollevate dagli autori dello studio si radicano in diversi ambiti della cronobiologia e del comportamento umano.

- I cronotipi: indicano quella predisposizione individuale a essere più attivi in specifici momenti della giornata, secondo il proprio orologio biologico interno. Tra i profili più noti esiste il cronotipo mattutino o “allodola”: riguarda le persone che si svegliano presto, raggiungono la massima produttività nelle prime ore del giorno e tendono a rallentare la sera. Il cronotipo serotino o “gufo” caratterizza invece chi ha difficoltà a svegliarsi presto e dà il meglio di sé nel tardo pomeriggio o in serata, mantenendo lucidità anche fino a tarda notte. Tra i cronotipi, alcuni studi suggeriscono che i serotini, pur rappresentando una minoranza, possono trovarsi in difficoltà con il tradizionale orario mattiniero degli esami. Inoltre, altri dati indicano un “effetto di sincronia” tra cronotipo e ora della giornata: ad esempio, studenti mattinieri performano meglio nelle ore mattutine, soprattutto nelle prove che richiedono abilità acquisite, la cosiddetta intelligenza cristallizzata, mentre i serotini non mostrano differenze significative tra mattino e pomeriggio. Rispetto alle età, diversi studi mostrano che i giovani tendono a essere maggiormente serotini, accumulando così un disallineamento tra i propri ritmi biologici e l’orario mattutino dei corsi. Uno studio osservazionale su studenti universitari italiani, ad esempio, ha evidenziato come i cronotipi mattinieri (M, “morning types”) ottengano mediamente voti più alti rispetto ai serotini, suggerendo che lo status serotino può rappresentare uno svantaggio nei contesti scolastici mattutini.

- Il disallineamento generazionale: al di là dei dati biometrici, il “mismatch” tra studenti e docenti può giocare un ruolo. Gli studenti, spesso più attivi durante la tarda mattinata o il pomeriggio, potrebbero trovarsi fuori fase rispetto agli esaminatori, più predisposti a funzionare al meglio al mattino. Questo rende la fascia di mezzogiorno un “punto di equilibrio” tra i due ritmi biologici, riducendo lo svantaggio reciproco.

- Hungry judge effect o effetto dei pasti: l’idea che la vicinanza ai pasti influenzi i processi decisionali non è nuova. Numerosi studi hanno evidenziato, ad esempio, che i giudici tendono a emettere sentenze più indulgenti all’inizio delle sessioni o subito dopo una pausa pranzo. Vicario stesso ha dichiarato di essersi ispirato a questo fenomeno: «Abbiamo cercato di capire se questo potesse valere anche per le valutazioni accademiche», ha spiegato.

Ma ora bisogna che se ne convincano anche i professori per gli appelli

Per ora, i dati disponibili riguardano soltanto gli esami orali: non è chiaro se la stessa dinamica valga anche per le prove scritte o per i test a risposta multipla, che coinvolgono capacità diverse come la gestione del tempo o la concentrazione prolungata. In quanto alle prove orali i ricercatori vedono nei risultati un’indicazione utile per un possibile ripensamento della programmazione. Se l’orario della giornata incide in maniera sistematica sulle probabilità di superare una prova, organizzare gli appelli nelle fasce intermedie, evitando le prime ore del mattino e i tardi pomeriggi, potrebbe garantire una valutazione più equa delle competenze effettive. «La programmazione è uno dei fattori esterni che incidono sulle prestazioni», sottolineato il prof. Thomas Lancaster, docente all’Imperial College di Londra, «tenerne conto significherebbe rendere l’università più attenta ai dati e più vicina ai bisogni degli studenti».

Foto di Otmar Winterleitner da Dreamstime.com