Tumore al seno, la nuova frontiera per prevenire le recidive: colpire le cellule “dormienti” prima che si riattivino

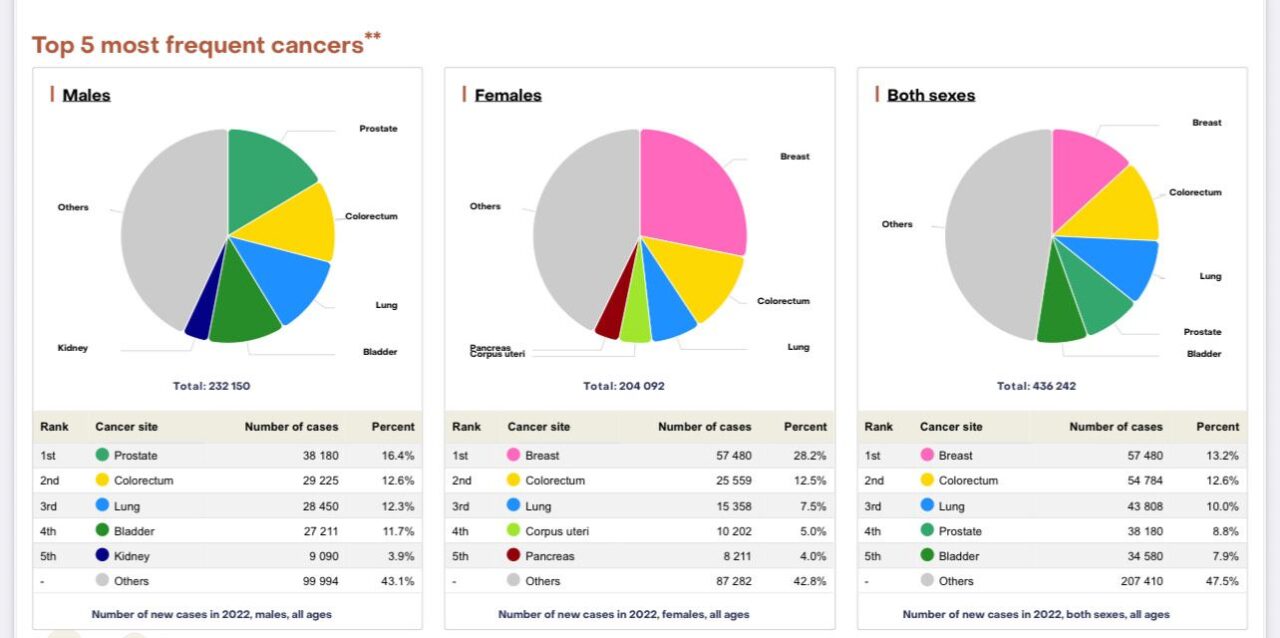

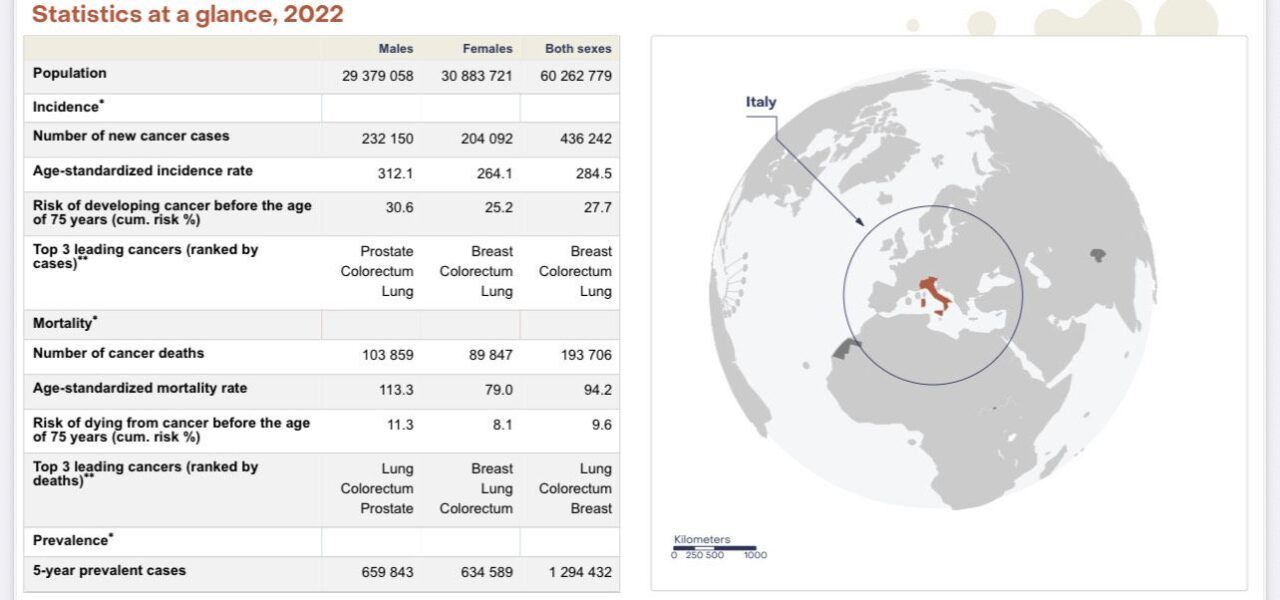

l cancro al seno è ancora oggi il tumore più frequente tra le donne, con circa 57mila nuove diagnosi ogni anno in Italia. Negli ultimi anni la medicina ha compiuto progressi importanti: diagnosi più tempestive, trattamenti mirati e percorsi sempre più personalizzati hanno portato la sopravvivenza a cinque anni oltre l’87%, uno dei valori più alti in Europa.

Eppure, anche dopo la fine delle terapie, per molte donne rimane un’area d’incertezza: quella del ritorno della malattia. Può succedere che, a distanza di tempo, alcune cellule sfuggite alle cure si “risveglino” e diano origine a nuove lesioni. Sono le cosiddette cellule dormienti, minuscoli residui che si nascondono nell’organismo in uno stato di quiete, invisibili alle indagini ma ancora vitali.

A questo fenomeno guarda un nuovo studio pubblicato su Nature Medicine dalla University of Pennsylvania, che propone un approccio inedito: intervenire prima che queste cellule si riattivino, utilizzando farmaci già esistenti. Una strategia che, se confermata, potrebbe ridefinire il concetto stesso di sopravvivenza oncologica, spostando l’attenzione dalla cura alla vera prevenzione delle recidive.

Lo studio e i risultati ottenuti

Pubblicata su Nature Medicine e condotto dalla University of Pennsylvania, la ricerca si concentra proprio su come impedire che queste cellule dormienti tornino attive. Il team coordinato dall’oncologa Angela DeMichele ha arruolato 51 donne sopravvissute a un tumore al seno, tutte in remissione clinica ma con tracce residue di cellule disseminate nel midollo osseo — un segnale che può indicare la presenza di cellule latenti.

L’obiettivo era verificare se alcuni farmaci già disponibili potessero agire su questi residui cellulari e ridurre il rischio di recidiva. I ricercatori hanno testato due molecole note, già utilizzate in altri ambiti terapeutici. La prima è idrossiclorochina, che blocca il meccanismo di autofagia — una sorta di “sistema di sopravvivenza interna” con cui le cellule riescono a riciclare le proprie componenti e resistere anche in condizioni di stress.

La seconda è everolimus, un inibitore della proteina mTOR, una delle vie di segnalazione più importanti per la crescita e la moltiplicazione cellulare. Inibire mTOR significa, in sostanza, “tagliare i rifornimenti” che permettono alle cellule di riattivarsi e proliferare. Nelle cellule tumorali dormienti, questa via sembra giocare un ruolo decisivo nel passaggio dallo stato di quiescenza alla ripresa dell’attività.

Le pazienti sono state suddivise in tre gruppi: uno trattato con idrossiclorochina, uno con everolimus e uno con la combinazione dei due. Dopo un periodo di osservazione di 42 mesi, i risultati sono stati incoraggianti: la sopravvivenza libera da recidiva a tre anni ha raggiunto il 91,7% nel primo gruppo, il 92,9% nel secondo e il 100% tra chi ha ricevuto entrambi i farmaci.

Nonostante il numero ridotto di partecipanti, i dati suggeriscono che colpire le cellule dormienti prima che si riattivino potrebbe essere una strategia efficace per prevenire le ricadute. È un approccio sperimentale, ma dal potenziale immediato: i farmaci utilizzati sono già approvati, hanno costi contenuti e un profilo di sicurezza noto, fattori che potrebbero accelerare l’applicazione di questi risultati in studi clinici più ampi. «I risultati ottenuti forniscono una prova di concetto che colpire le cellule tumorali dormienti con idrossiclorochina, everolimus o la loro combinazione riduce la malattia residua minima, aprendo la strada a un trial clinico definitivo sull’uomo», spiegano gli autori nello studio.

«Il numero di cellule residue è risultato fortemente e inversamente correlato con la sopravvivenza libera da recidiva, suggerendo che la loro riduzione si traduca in un miglioramento clinico concreto».

Le cellule dormienti e il loro ruolo nella recidiva

Le cellule tumorali dormienti rappresentano una delle sfide più complesse dell’oncologia moderna. Dopo il trattamento di un tumore primario, una piccola parte delle cellule può sopravvivere entrando in uno stato di quiescenza: smettono di dividersi, riducono l’attività metabolica e restano “invisibili” al sistema immunitario e ai farmaci, che colpiscono soprattutto le cellule in fase di crescita. Questo stato di apparente inattività permette loro di rimanere silenti anche per anni, fino a quando un segnale — infiammatorio, ormonale o legato al microambiente circostante — ne stimola il risveglio.

Studi recenti hanno mostrato che queste cellule non sono identiche a quelle del tumore originario: possiedono vie di segnalazione alterate che le rendono più adattabili e resistenti. In particolare, due meccanismi sembrano fondamentali per la loro sopravvivenza: l’autofagia, che consente di riciclare nutrienti e proteine in assenza di risorse, e la via mTOR, che regola crescita e proliferazione. Una revisione pubblicata nel 2025 su Biomedical Research and Therapy dal titolo Cancer cell dormancy: An update to 2025 ha confermato che questi processi metabolici rappresentano i principali bersagli su cui agire per impedire il risveglio delle cellule residue.

Intervenire su questi circuiti, come ha fatto il gruppo di ricerca della University of Pennsylvania, combinando idrossiclorochina ed everolimus, significa interrompere proprio la rete che tiene in vita le cellule dormienti e ne controlla il “risveglio”. È un approccio che unisce la biologia cellulare più avanzata a una logica di prevenzione concreta, e che apre la strada a strategie di trattamento sempre più mirate alle forme latenti della malattia.

Il tumore più diffuso tra le donne in Italia e nel mondo

Il tumore al seno resta oggi la neoplasia più diffusa tra le donne, in Italia come nel resto del mondo. Secondo i dati più recenti del registro internazionale GLOBOCAN 2022 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono stati diagnosticati oltre 2,3 milioni di nuovi casi a livello globale, con più di 666 mila decessi. In Europa, i nuovi casi superano le 370 mila unità l’anno, pari a circa il 12% di tutte le neoplasie registrate nel continente.

In Italia, le stime parlano di 57.480 nuove diagnosi nel 2022, un numero in costante crescita ma accompagnato da tassi di sopravvivenza a cinque anni ormai superiori all’87%, tra i più alti in Europa. È un dato che racconta due facce della stessa realtà: da un lato l’aumento dei casi, favorito anche da diagnosi più tempestive, dall’altro il successo delle campagne di screening e delle terapie mirate, che hanno trasformato questa forma di tumore in una delle più studiate e controllabili.

Nel nostro Paese si contano oggi quasi 900 mila donne che hanno vissuto o stanno vivendo un’esperienza di carcinoma mammario. Una cifra che, oltre a riflettere la dimensione clinica del fenomeno, segna anche un cambiamento culturale: il tumore al seno è diventato negli anni un modello di ricerca trasversale, in cui oncologia, genetica e prevenzione hanno imparato a dialogare, aprendo la strada a protocolli sempre più personalizzati e a una nuova attenzione per la vita dopo la diagnosi.

Le tre strategie per combattere la dormienza

La ricerca sulla dormienza tumorale si sta muovendo lungo tre principali direzioni terapeutiche, come riassume una revisione pubblicata nel 2025 su Biomedical Research and Therapy (Cancer cell dormancy: An update to 2025). Tutte partono da un presupposto comune: le cellule dormienti non sono cellule “spente”, ma entità metabolicamente attive che hanno imparato a sopravvivere in equilibrio tra la vita e la morte, adattandosi al microambiente circostante e ai segnali provenienti dal sistema immunitario.

La prima strategia mira a mantenere la quiescenza, stabilizzando le cellule dormienti in uno stato di inattività permanente. È un approccio “difensivo”, che punta a impedire il passaggio alla fase proliferativa agendo sui segnali che controllano angiogenesi e metabolismo. In pratica, significa trasformare la dormienza in una condizione cronica e innocua, tenendo il tumore sotto controllo piuttosto che eliminarlo del tutto.

La seconda linea di ricerca, più radicale, si basa invece sul principio del “risvegliare per colpire”. In questo caso, l’obiettivo è forzare le cellule dormienti a riattivarsi, rendendole di nuovo sensibili ai trattamenti convenzionali come la chemioterapia o le terapie mirate. È una strategia che comporta rischi perché risvegliare il tumore significa esporsi al pericolo di diffusione ma che in laboratorio ha mostrato risultati promettenti, soprattutto se associata a terapie che colpiscono simultaneamente i meccanismi di proliferazione.

Infine, la terza via, quella su cui si inserisce anche lo studio pubblicato su Nature Medicine, punta a eliminare direttamente le cellule dormienti interferendo con i circuiti biologici che ne garantiscono la sopravvivenza. Intervenendo su processi come l’autofagia e la via mTOR, l’obiettivo è privare le cellule delle risorse che le mantengono vitali nello stato di dormienza.

Secondo la review del 2025, tuttavia, la prospettiva più realistica sarà quella di integrare questi tre approcci: impedire il risveglio delle cellule latenti, ma anche colpirle nei loro punti di vulnerabilità metabolica e immunitaria. «Solo un’azione combinata», si legge nello studio, «potrà trasformare la dormienza da minaccia silenziosa a condizione controllabile».

Il team di ricerca sottolinea che la strada è appena iniziata, ma i risultati ottenuti rappresentano una prova concreta del potenziale di questo approccio. «Siamo di fronte a una nuova fase della terapia oncologica», scrivono gli autori dello studio. «Finora la nostra attenzione si è concentrata sulle cellule tumorali in rapida crescita; ora comprendiamo che il vero bersaglio potrebbe trovarsi in quelle che restano silenti».

L’obiettivo, nei prossimi anni, sarà ampliare la sperimentazione a un numero maggiore di pazienti e verificare se la strategia possa funzionare anche in altri tipi di tumore che mostrano meccanismi simili di dormienza, come il carcinoma della prostata o del polmone.

Se questi risultati saranno confermati, la prevenzione delle recidive potrebbe entrare a pieno titolo nei protocolli oncologici, cambiando la logica del “dopo malattia”: non più solo monitoraggio e attesa, ma terapie mirate a garantire una guarigione stabile nel tempo. «Il futuro dell’oncologia – dicono ancora – non sarà soltanto nell’eliminare il tumore visibile, ma nel riconoscere e neutralizzare ciò che rimane invisibile».

Foto in evidenza di Miguel Á. Padriñán