Altro che lavoretti: come la gig-economy può incidere sulla salute (anche mentale) di chi lavora

«Quella costante umiliazione del sopravvivere», l’ha definita una volta il regista inglese Ken Loach. Quel martellante e sfiancante tentavo di non avere più fame, tipico da sempre della classe lavoratrice che non arriva agevolmente a fine mese. Con la crisi economica del 2008 e il simultaneo avanzare della tecnologia, gli sforzi di arrivare anche solo a fine giornata hanno preso nuove e più subdole forme.

È il mondo dei working poors, ovvero di coloro che, pur avendo un impiego, non riescono a guadagnare abbastanza per vivere e sono costretti a cercare un secondo lavoro. Da quando la gig-economy (l’economia fondata sui lavoretti a intermittenza, quasi sempre gestita da piattaforme di mediazione online) ha iniziato a diffondersi anche in Italia, le difficoltà patite dai lavoratori sono sotto gli occhi di tutti.

Scarse tutele, poche certezze, bassi salari, assenza di qualsiasi regolarità che possa consentire lo svolgimento di una normale routine: sono solo alcuni degli esempi delle problematicità tipiche del lavoro contemporaneo.

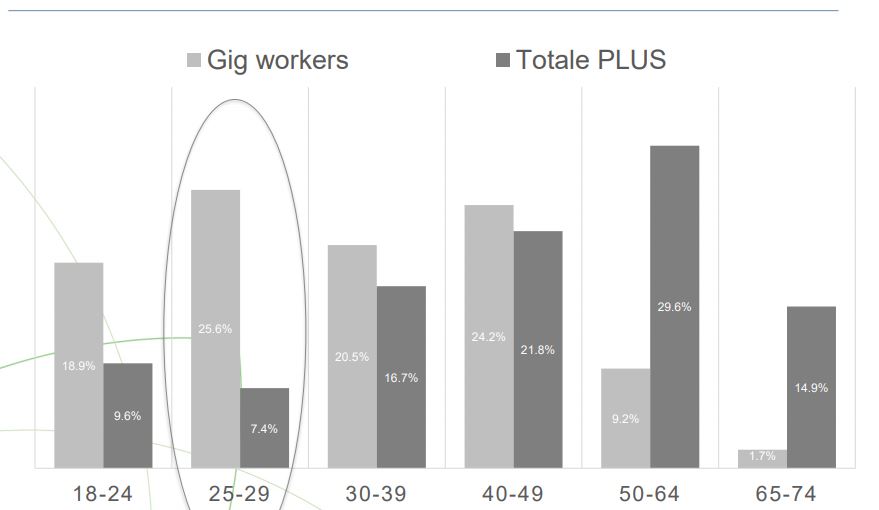

Secondo uno studio dell’Inapp, l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, pubblicato a settembre 2019, la fascia di età maggiormente impegnata in questo tipo di occupazione è quella tra i 25 e i 29 anni. Un campione comunque difficile da tracciare con precisione, data “l’informalità contrattuale” ( o l’assenza vera e propria della formalizzazione un rapporto di lavoro) che colpisce il 42% del totale dei gig-workers.

Stando all’indagine, inoltre, il lavoro “dipendente” dalle App (è ancora in atto una battaglia legislativa per far riconoscere questo tipo di lavoro come subordinato al 100%) è molto spesso (per il 39% dei casi) scelto come secondo lavoro rispetto all’occupazione principale.

Ma le soluzioni della gig-economy sono tutt’altro che semplici lavoretti secondari: oltre alla fatica dei ritmi, uno studio americano ha dimostrato che, strutturalmente, questo tipo di economia può danneggiare la salute mentale di chi vi lavora.

Proprio in America, nello specifico in California, è stata recentemente approvata una legge per cui i cui i lavoratori delle aziende della gig economy non devono essere considerati lavoratori indipendenti, ma dei dipendenti a tutti gli effetti con diritto al salario minimo, al congedo parentale e all’assicurazione contro la disoccupazione.

I rischi per la salute

Esistono alcuni studi internazionali, come quello inglese citato da Forbes a metà di quest’anno, che vorrebbero presentare il fenomeno della gig-economy come una svolta positiva per la vita lavorativa di tutti. Lavorare meno ore, avere più flessibilità, gestire il tempo a proprio piacimento, sarebbero condizioni ottimali soprattutto per i giovani che cercano un lavoretto per mantenersi.

Ma le premesse di chi sceglie questo tipo di impiego, sopratutto in Italia, sembrano essere ben diverse. Come sottolineato da un altro studio della Oecd, il 60% dei lavoratori impiegati dalle piattaforme online lavora meno di 15 ore a settimana (Inps, 2018): ma mentre una parte di loro lo fa per scelta, oltre la metà dei gig-workers vorrebbe poter lavorare di più per riuscire ad avere un salario dignitoso.

E così, in una condizione di sotto-occupazione forzata, non potendo guadagnare a sufficienza con un solo impiego, oltre la metà dei lavoratori finisce per averne molti. E benché in Gran Bretagna lo chiamino “contratto a zero ore” (perché non c’è un minimo orario lavorativo garantito), il risultato è quello di avere zero ore libere su cento di lavoro.

Una ricerca dell’ Università di Hertfordshire ha dimostrato che la maggior parte dei gig-workers non sfrutta la flessibilità a loro vantaggio, ma, ad esempio, nei periodi di malattia, i lavoratori sono portati a lavorare anche in condizioni di salute critica.

Alcuni dei 35 testimoni intervistati hanno dichiarato di non dormire abbastanza, di essere sempre stanchi e di avere problemi di stress e ansia.E la carenza di ore di riposo, le cattive abitudini alimentari e i problemi a creare relazioni (per la difficoltà di guadagnarsi tempo libero) sono fattori che contribuiscono pesantemente ad alterare la salute mentale di una persona.

Non avere orari di riferimento fa male

A complicare il quadro arriva anche una serie di studi dell’International Commission on Occupational Health (Icoh), pubblicati sulla rivista Industrial Health e ripresi dall’inserto Salute del Corriere della Sera.

Facendo riferimento a quella che è comunemente definita come la “sindrome del turnista”, ovvero l’assenza di orari regolari tipica anche della gig-economy, il direttore del dipartimento di Scienze mediche di Ferrara ed esperto di cronobiologia Roberto Manfredini ha detto: «Il lavoro a turni va contro il modo in cui l’organismo vive. I sintomi sono vari, dai disturbi del sonno, a una stanchezza che non pass a neppure dopo essersi riposati, in vacanza o nel fine settimana».

Secondo il professore, il “turnista” – e quindi chiunque faccia esperienza della “flessibilità” degli orari – ha spesso «alterazioni del tono dell’umore, come irritabilità e malessere», ma anche «difficoltà digestive come mal di stomaco e mancanza di appetito». O, ancora, è soggetto a un «utilizzo eccessivo di farmaci, soprattutto sedativi o per problemi gastrointestinali».

Leggi anche:

- Caporalato ai danni dei rider: il Tribunale di Milano commissaria Uber Italy

- Congedo parentale, in arrivo una proposta per portarlo a 6 mesi (un mese anche per i papà)

- Qualche fake news sui giovani e il lavoro da smontare durante il pranzo di Natale

- Antartide, è italiano il primo ateneo al mondo a inaugurare una sede al Polo Sud

- Il dipendente Esa che ha fatto causa all’Agenzia spaziale e ha vinto: «Non credo più all’Europa» – L’intervista

- Fioramonti: «La fuga dei cervelli è la vera crisi economica». I dati di chi se ne va e di chi arriva in Italia

- Perché “Sorry we missed you” è un film da non perdere – No spoiler

- Cassazione, i giudici bocciano Foodora: «Ai rider stesse condizioni dei lavoratori subordinati»

Foto copertina: Chris Zhang su Unsplash