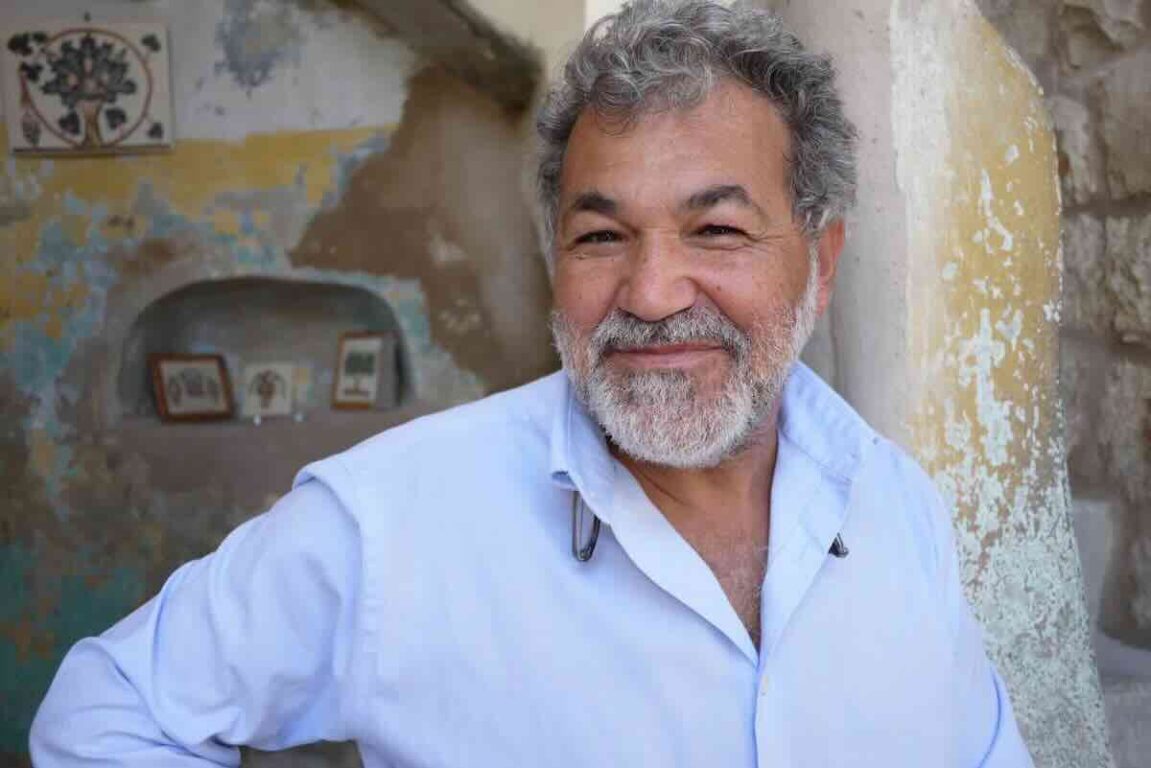

Osama Hamdan, l’architetto della pace tra le pietre in Cisgiordania: «È nella bellezza dei luoghi la via per il dialogo»

Da Rimini – «Tanti qui in Medio Oriente parlano di pace in termini astratti, vani. Per Osama invece era un progetto concreto, fondato su quelle pietre da rimettere a nuovo, su quel luogo cui ridare bellezza». A tratteggiare in un lampo la figura di Osama Hamdan è il Patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa. Ma quella «concretezza della pace», quella costruzione di senso e dignità a partire da ogni singola pietra è la lezione che l’architetto palestinese morto prematuramente lo scorso anno ha lasciato a tutti da Gerusalemme a Gerico: al cardinale che in primavera sfiorò il Papato come ai manovali palestinesi, passando per tutto il vasto mondo della cooperazione italiana in Medio Oriente. A riavvolgere il nastro di una vita tanto luminosa quanto inevitabilmente segnata dal conflitto israelo-palestinese è un docufilm, presentato ieri sera in anteprima al Meeting di Rimini: Osama: in viaggio verso casa. Lo ha voluto con forza e prodotto Pro Terra Sancta, associazione dedita alla conservazione del patrimonio culturale legato alle radici cristiane in Medio Oriente, che del lavoro di Hamdan si è avvalsa per decenni.

Un palestinese a Torino

Nato a Gerusalemme nel 1960, Hamdan era anche un po’ italiano, anzi alla fine – troppo tardi, per lui – lo era pure diventato formalmente. I sacrifici della sua famiglia gli avevano consentito infatti di partire per andare a studiare in Europa – cosa tutt’altro che scontata per un ventenne palestinese di umili origini. Era arrivato così nella fredda Torino di fine anni ’70, dove avrebbe brillato come studente di Architettura. Erano quelli anni di alta tensione, di violenza: non solo per i rapimenti e ammazzamenti delle Brigate Rosse, ma pure per il terrorismo esportato in Europa dalle fazioni oltranziste palestinesi: bombe, attentati, dirottamenti. Da ventenne Hamdan era stato vicino a quelle istanze pericolosamente «rivoluzionarie», quelle del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Quando ce n’era occasione, andava in piazza sotto quelle bandiere, e all’università se ne stava isolato, il profilo bassissimo. «In mensa prendeva il vassoio e si sedeva sempre da solo, riuscii a mangiare con lui solo perché mi sedetti contro il suo silenzio, rassicurando che ero palestinese anch’io», racconta nel film un suo compagno di studi poi diventato amico di una vita.

Il ritorno in Cisgiordania e la riscoperta del patrimonio

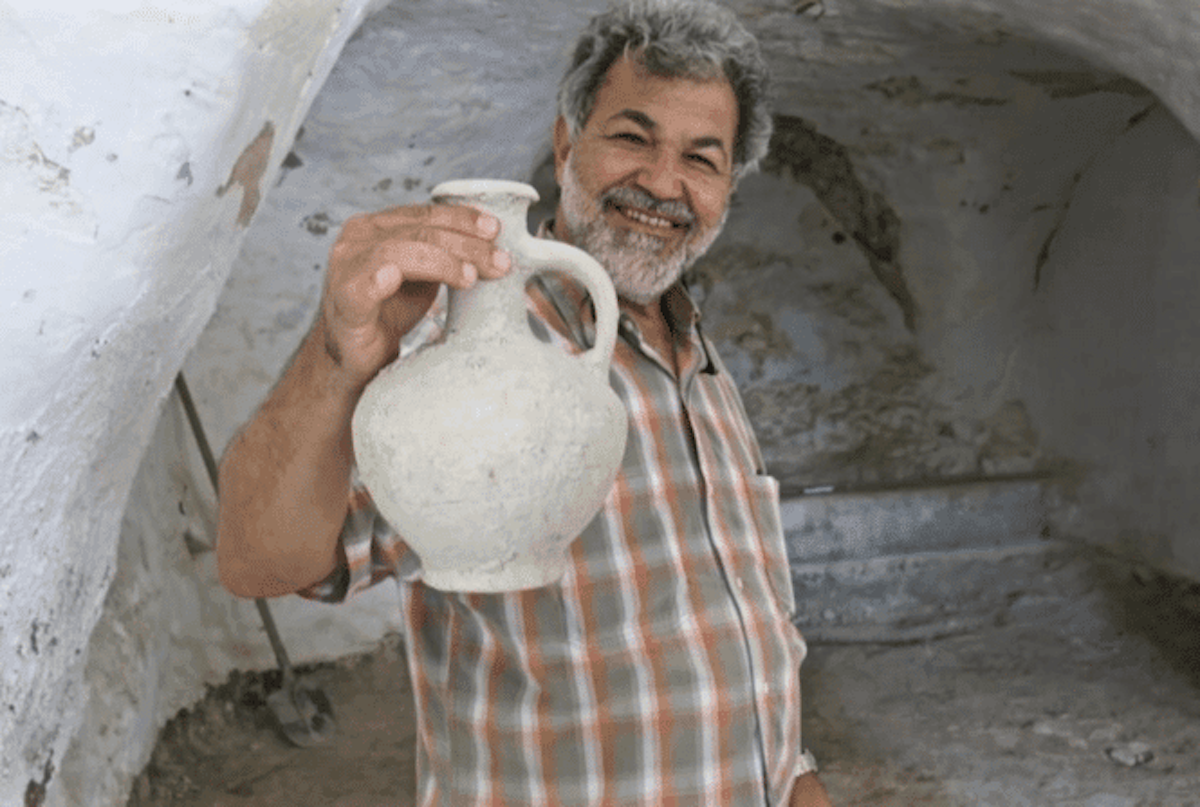

A germogliare in Italia più che l’impegno politico fu però infine l’amore: quello con Clara, una ragazza figlia di contadini piemontesi conosciuta una sera ad Alessandria. Diventò sua moglie e con la laurea in tasca la coppia iniziò a progettare il suo futuro in Italia. Ma quando il Belpaese gli rifiutò la cittadinanza Hamdan capì che la sua casa era una sola, e tornò nella sua terra. A costruire la sua famiglia – sarebbero nate presto le due figlie Alessia e Marta – e a mettere in gioco le sue competenze per far rivivere spazi e luoghi dimenticati. Fu lui a «vedere», promuovere e infine guidare in particolare la rinascita di Sebastia, l’antica città romana voluta dall’imperatore Ottaviano (sulle ancor più antiche pietre dell’ebraica Samaria) alle porte dell’odierna Nablus, le cui rovine erano finite abbandonate. Attorno a quelle pietre nacque un rapporto che non i si sarebbe mai più sciolto con la cooperazione italiana, le sue associazioni più vivaci e con la Custodia di Terra Santa. Diventato anche docente di conservazione e restauro all’Università al-Quds di Gerusalemme, Hamdan nei primi anni 2000 fondò a Gerico il Mosaic Center, che sarebbe divenuto un centro di riferimento per la conservazione di mosaici e ceramiche.

Il lavoro tra le fedi, la malattia e la lezione

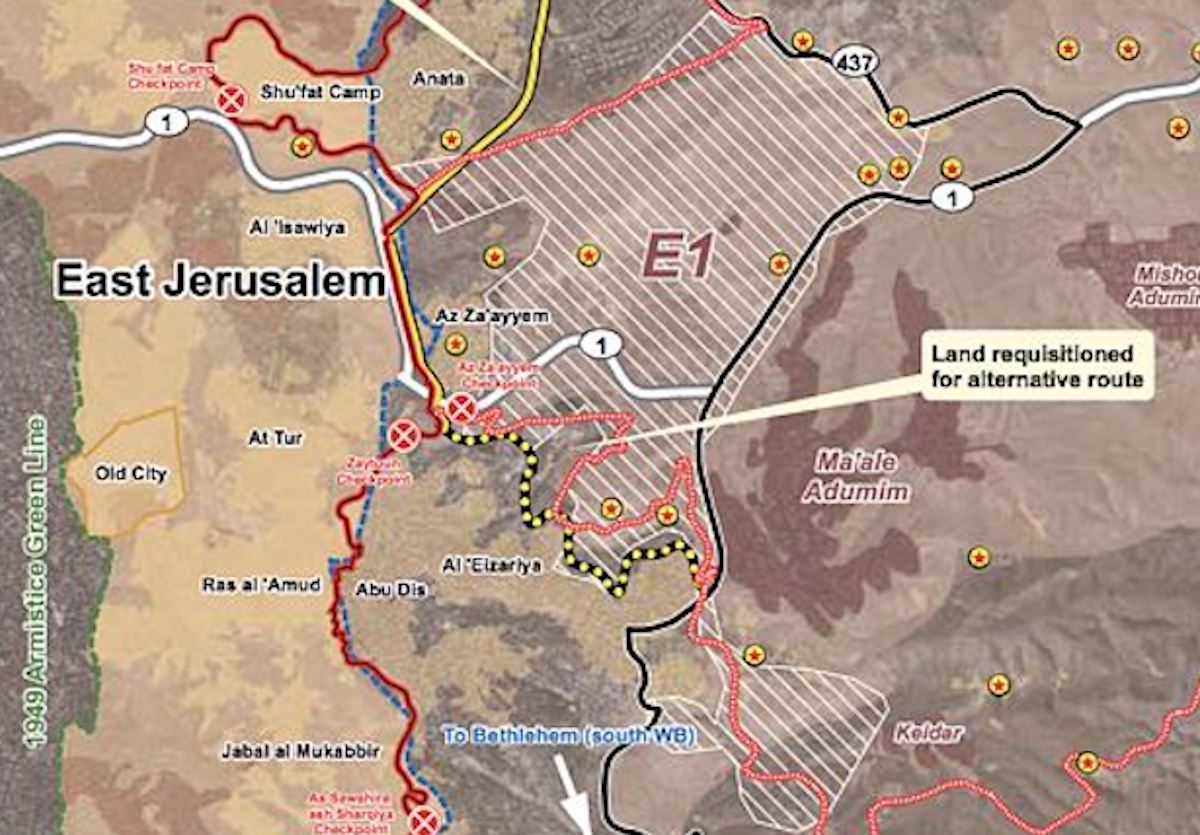

Combatteva per i diritti e la crescita in primis culturale del suo popolo, Hamdan, anche con la battaglia per lo sviluppo di Betania, l’antico sobborgo di Gerusalemme dove oggi sorge il villaggio palestinese di al-Azariya, che ora rischia di finire stritolato dal nuovo blocco di insediamenti israeliani «E1». Eppure il suo lavoro di architetto e quella passione per la bellezza e il valore dei luoghi lo portò «naturalmente» al dialogo fecondo con le altre fedi e tradizioni. S’interessava all’architettura delle sinagoghe, prese parte a progetti che le riguardavano. Ma soprattutto sarebbe divenuto un vero e proprio esperto nel restauro e valorizzazione di luoghi simbolo della storia cristiana: da Betania a Dominus Flevit, da Getsemani a Magdala, fino al progetto più «alto», il restauro del Santo Sepolcro nella Basilica di Gerusalemme. «Il patrimonio culturale è uno strumento importante per servire il dialogo e la pace. Dobbiamo continuare a vivere, a creare lavoro e segni di speranza», ripeteva nelle interviste. È divenuta questa la sua eredità, perché quello del Santo Sepolcro è stato anche l’ultimo lavoro cui Hamdan ha potuto dedicarsi. Se l’è portato via in pochi mesi un tumore, tra il 2023 e il 2024. Oggi il suo lavoro lo portano avanti i suoi colleghi e collaboratori del Mosaic Center, con impegno e coesione sorprendenti, racconta chi oggi li vede all’opera ogni giorno. «La sua ultima chiamata di un minuto ci ha dato lavoro per un anno e mezzo», racconta commosso uno dei suoi giovani «eredi» nel documentario.

Il dramma di Gaza e la fuga dei cristiani: l’appello di Ibrahim Faltas

A ricordare il sorriso ampio e la lezione quotidiana di Osama Hamdan, al Meeting di Rimini, è stato anche il custode di Terra Santa, padre Ibrahim Faltas. Che non ha potuto fare a meno però di lanciare un grido d’allarme per il destino di quei luoghi ritrovati, ora che la regione è sconvolta dalla guerra. «Anche la Cisgiordania sanguina ogni giorno in silenzio. Senza pellegrini e senza lavoro, i cristiani stanno lasciando tutto. Betlemme si svuota, ci chiediamo che ne sarà del futuro dei cristiani in Terra Santa? Chi resterà a custodire quei luoghi?». Ancora più straziante la testimonianza-appello che padre Faltas ha voluto lanciare da Rimini su Gaza. «La terra che amo dal 7 ottobre è teatro di una tragedia senza fine, una ferita che tocca tutti: ebrei, musulmani e cristiani, perché odio, dolore e vendetta non conoscono religione», ha testimoniato il frate francescano. Che ha invitato tutti a «non voltarsi dall’altra parte e restare umani» in particolare di fronte alla tragedia di Gaza. «Nel mondo milioni di bambini si preparano a tornare ai banchi di scuola, a Gaza per migliaia di bambini non ci sarà niente del genere, anche perché il 96% degli edifici scolastici è distrutto. Lì non c’è più fame di istruzione, solo di sopravvivenza». Faltas ha raccontato di aver incontrato molti dei bambini e ragazzini malati o mutilati usciti dalla Striscia per essere curati in Italia. «È stato un duro colpo incontrare i loro occhi: occhi pieni di paura, spalancati sull’orrore. Molti hanno perso un braccio, una gamba o entrambi, altri i genitori, quasi tutti la voce. Gaza è una ferita incisa nella carne dell’umanità», ha testimoniato straziato Faltas lanciando quello che ha chiamato un «grido di verità e di pace». Pace in cui Faltas, comunque, continua a non disperare. «Non e un’utopia, la si costruisce ogni giorno con la cura, l’ascolto, la preghiera: anche tra le macerie nasce la pace». Come insegnava in fondo ogni giorno Osama Hamdan.