Brexit, il giorno dell’addio. Come siamo arrivati al divorzio con l’Unione europea – Le tappe

Da domani 1 febbraio l’Unione europea non avrà più 28 Paesi membri. Il Regno Unito (Inghilterra, Galles, Scozia e l’Irlanda del Nord) ritireranno i loro eurodeputati e i loro rappresentanti dalle istituzioni europee, i futuri premier britannici non parteciperanno più alle riunioni del Consiglio europeo. In poche parole, con la Brexit il Regno Unito non darà più il suo contributo per indirizzare il futuro politico, sociale ed economico della federazione di stati che per la prima volta in epoca moderna ha visto gli stati-nazione rinunciare a una parte della loro sovranità in nome di un progetto comune.

Non si è trattato certo della prima volta che un referendum popolare è stato indetto per decidere sull’uscita di un paese dall’Unione europea. Ricordiamo per esempio il referendum che nel 1993 portò all’uscita della Groenlandia, territorio autonomo della Danimarca e non stato membro. Anche i cittadini di un paese nel cuore dell’Europa come la Svizzera hanno votato più volte per rimanere fuori. Ma poiché si tratta di un Paese membro ad uscire, tra i più popolosi, ricchi e influenti dell’area europea, è inevitabile che il peso psicologico dell’evento sia pari alla sua grande, grandissima portata storica.

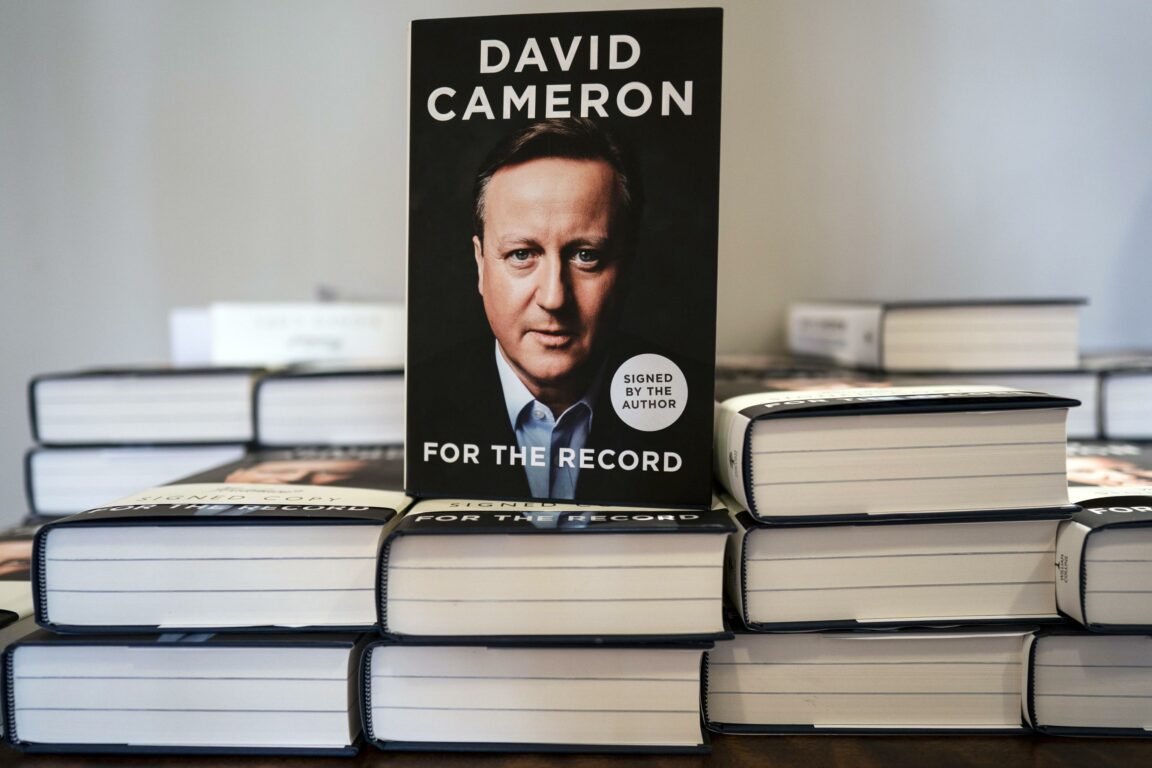

Il referendum e le dimissioni di Cameron

Ma come siamo arrivati alla Brexit? Ormai le decisioni che hanno portato il governo conservatore di David Cameron a indire un referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Ue – la domanda infatti era posta in questi termini: “Il Regno Unito dovrebbe continuare a essere un paese membro o dovrebbe lasciare l’Unione europea?” – sono entrate nella storia.

Il premier, fresco della vittoria alle elezioni del 2015, decide di dare seguito a una delle promesse fatte in campagna elettorale con l’obiettivo di mettere a tacere la minoranza bellicosa di deputati conservatori euroscettici. La storia sembra essere dalla sua parte: i sondaggisti escludono che il popolo britannico possa votare per uscire dall’Unione europea.

Ma la scommessa si rivela essere perdente: il 23 giugno 2016 vince il “leave” con una maggioranza risicata – 51,89% contro 48,11% del “remain” – ma decisiva (l’affluenza fu del 71,8%: votarono più di 30 milioni di persone). Il voto è una fotografia di un Regno diviso, sia dal punto di vista geografico, sia da quello demografico. Nella Scozia vince il “remain” con uno scarto di quasi 25 punti percentuali.

Più del 70% dei cittadini under 25 votano per rimanere, contro il 60% e passa di over 50enni che invece preferiscono la Brexit. Molti rimangono sorpresi dal successo che il partito indipendentista Ukip, guidato da Nigel Farage, riscuote tra i ceti meno abbienti che storicamente invece hanno sempre guardato al Labour, ma il Labour di Ed Miliband si è schierato nettamente a favore della permanenza nell’Unione europea.

Provaci ancora May

David Cameron, avendo appoggiato pubblicamente la permanenza del Regno Unito nell’Unione europea, sente di non avere altra scelta che dimettersi da premier. Lo fa il giorno successivo al referendum, il 24 giugno 2016 – annunciando però di voler rimanere a capo del Governo fin quando non sarà nominato un suo successore. Al suo posto non subentra però un politico pro-Brexit, ma Theresa May, ex ministro dell’Interno (Home Secretary), conservatrice, “folgorata sulla via di Bruxelles” nel periodo pre-referendario.

Nel ruolo di ministro Theresa May si era distinta per il suo stile schietto e per l’approccio duro sull’immigrazione (l’obiettivo dell’esecutivo di Cameron era ridurre l’immigrazione «dalle centinaia di migliaia alle decine di migliaia», come recitava uno slogan elettorale). L’immigrazione, dopotutto, è stato uno degli argomenti principali utilizzati dal fronte pro-Brexit durante la campagna referendaria.

Non mancano i riferimenti a Margaret Thatcher, l’unica altra premier donna prima di lei. May sembra essere la persona giusta per riconciliare il paese, dove si cominciano a moltiplicare nervosismi e recriminazioni, anche al netto delle rivelazioni che riguardano le scorrettezze commesse dal fronte del “leave”, colpevole di aver ecceduto i limiti di spesa elettorale e i di aver tentato di condizionare il voto tramite l’uso improprio dei dati degli elettori sui social media.

Ma anche questa scommessa si rivela fallimentare. Nonostante la vittoria nelle elezioni chiamate in fretta e in furia nel giugno del 2017 per legittimare il suo mandato, May non riesce a convincere la Camera dei deputati, e men che meno il suo partito. Osteggiata da una parte dalla minoranza sempre agguerrita di conservatori pro-Brexit e dall’altra dai partner di Governo, il partito unionista nord irlandese, che guarda con apprensione ad una soluzione “di rottura” con l’Unione europea, May e il suo accordo con l’Unione europea non convincono nessuno.

La Camera dei deputati infatti lo respinge per tre volte, costringendo il Governo britannico a chiedere una proroga sulla Brexit. Prevista inizialmente per il 23 marzo 2019, la data slitta prima a giugno e poi ad ottobre. Per May i giorni sembrano contati. Il suo partito continua a dividersi, gli unionisti democratici si barricano dietro alle loro richieste. Non rimane che cercare un’intesa con il leader dei laburisti, Jeremy Corbyn, che si dice pronto a cooperare. Ma anche questo tentativo finirà in un nulla di fatto.

Bojo si prende tutto

La Brexit comincia ad assomigliare sempre di più a un labirinto dal quale il Regno Unito non sembra saper uscire, un po’ come i corridoi del Parlamento di Strasburgo simbolo di quella “burocrazia asfissiante” di cui tanto si è lamentato il fronte pro-Brexit. Il parlamento è paralizzato, il Paese sempre più diviso. Preoccupa la vittoria schiacciante del nuovo partito di Nigel Farage – il Brexit Party – alle elezioni europee di maggio. Nel frattempo, Londra vede sfilare migliaia di manifestanti pro-Remain che invocano un nuovo referendum.

A maggio 2019 – è il suo mese dopotutto – Theresa May annuncia le sue dimissioni. Questa volta vince le primarie del partito un politico che si è distinto, oltre che per le sue gaffe e la capigliatura disordinata, anche per il suo appassionato endorsement a favore della Brexit: Boris Johnson. Il 23 luglio diventa Primo ministro e annuncia una «Brexit a tutti i costi» entro il 31 ottobre.

I punti in contenzioso rimangono sempre gli stessi: il confine tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica irlandese (da scongiurare a tutti i costi la creazione di un confine fisico per evitare un ritorno alla Guerra civile: ma come fare per controllare i beni in entrata e in uscita una volta che il Regno Unito sarà uscito dall’unione doganale?) e il famoso “backstop” che prevede la creazione di una zona tariffaria speciale che permetta di tenere aperto il confine tra le due irlande in caso di mancato accordo.

Per sbloccare l’impasse Johnson usa le maniere forti: ad agosto chiede la prorogation, ovvero la sospensione del parlamento a settembre per cinque settimane, per limitare il tempo che la Camera dei deputati avrebbe per dibattere l’accordo prima della Brexit. Ma il Governo e la maggioranza perdono pezzi. Johnson riesce a strappare in extremis un nuovo accordo con l’Ue e, soltanto a ottobre 2019, a meno di due settimane dalla Brexit, per la prima volta Westminster vota a favore dell’accordo.

Johnson sarà comunque costretto a chiedere una nuova proroga, questa volta fino al 21 gennaio. Saranno decisive le nuove elezioni del 12 dicembre, in cui i Tories conquistano 358 seggi, mentre i Labour non vanno oltre i 203 seggi. Finalmente il partito di Johnson ha una maggioranza sufficiente per far approvare la Brexit: e così avviene, in modo definitivo, il 23 gennaio, a circa una settimana dalla nuova scadenza. Il Withdrawal Act – l’accordo per l’uscita dall’Ue – finalmente ha anche la firma della Regina.

Ma non è tutto. Adesso si apre un periodo di transizione in cui l’Unione europea e il Regno Unito dovranno negoziare un accordo commerciale prima che il Regno Unito esca dal mercato unico e dall’unione doganale. Sono tanti i temi da affrontare, dalle forniture energetiche alla regolamentazione dei medicinali. Non sono previsti cambi sostanziali alla mobilità individuale: il Regno Unito non ha mai fatto parte dell’area Schengen e gli europei residenti che avranno fatto domanda per il “settled status” potranno rimanere.

Tutto questo prima del 31 dicembre 2020, un’altra scadenza per la Brexit, anche questa importante e, per il momento almeno, definitiva. Allora si potrà dire davvero conclusa la parentesi europea della Gran Bretagna, cominciata con l’adesione alla comunità economia europea nel 1973. All’epoca al Governo c’era Edward Heath, anche lui politico conservatore. Ma erano altri tempi.

Leggi anche:

- Brexit: i documenti che mostrano seri rischi di carenza di medicinali e cibo

- Brexit, psicodramma Erasmus: il Regno Unito non uscirà dal programma

- Regno Unito, boom del Brexit Party di Farage, collasso Tory

- Cosa c’è di vero nell’annuncio che la Gran Bretagna uscirà dal programma Erasmus

- «La Scozia tornerà in Europa come Paese indipendente». La promessa appena dopo la Brexit

- «Qui si parla solo inglese»: il volantino post Brexit in un condominio di Norwich

- Brexit, dal 2021 visti solo a chi sa l’inglese e ha un lavoro qualificato

- Brexit, si riaccende lo scontro tra Regno Unito e Grecia sui Marmi di Elgin