Chiese assaltate in Etiopia, centinaia di donne e bambini massacrati. L’ordine? È arrivato dal premio Nobel per la Pace

«Per me coltivare la pace è come piantare e far crescere alberi»: con queste parole il primo ministro dell’Etiopia, Abiy Ahmed Ali, aveva ricevuto a Oslo il Nobel per la Pace. Il premio gli era stato assegnato nel 2019 per l’accordo raggiunto tra il suo Paese e l’Eritrea dopo un conflitto fratricida: «Per i suoi sforzi per raggiungere la pace e la cooperazione internazionale, e in particolare per la sua iniziativa decisiva nel risolvere il conflitto di frontiera con la vicina Eritrea», si legge nelle motivazioni.

Un anno e mezzo dopo, però, di pace nel suo Paese non se ne vede: dal 4 novembre scorso è infatti in corso una vera e propria guerra civile a causa delle tensioni tra lo Stato federale del Tigré (una delle dieci regioni federali in cui è divisa l’Etiopia) e il potere centrale di Ahmed. Un conflitto dalla storia complessa, dalle implicazioni per tutta l’area, che è stato dichiarato concluso dal premier etiope il 28 novembre, «senza che alcun civile venisse ferito nell’offensiva» in seguito alla riconquista di Makallé, e che invece appare tutt’altro che terminato.

November 22, 2020

Il blackout dell’informazione

«In quella regione è stato versato più sangue di quanta acqua sia piovuta», sospira Don Mussie Zerai. Questo prete cattolico eritreo trasferitosi in Italia, presidente dell’agenzia Habeshia, è da anni quella che Alessandro Leogrande definiva «un’antenna sensibile sull’esodo dal Corno d’Africa e dal suo Paese di origine»: nel 2015 è stato nominato per il Nobel per la pace.

«Chiedo che venga istituita urgentemente una commissione internazionale di inchiesta indipendente delle Nazioni Unite che indaghi su tutti i massacri, le violazioni, gli abusi che sono stati commessi negli ultimi tre mesi in quella regione», spiega a Open don Moussie. «Non vorrei che ci ritrovassimo di nuovo in un’altra pulizia etnica». Da chi sono stati commessi? Perché? Come? Le notizie, dall’area del Tigré, fanno fatica ad arrivare: c’è una «totale assenza di informazioni indipendenti», dice don Mussie. «I giornalisti non hanno potuto accedere. Internet è stato oscurato. È una guerra nascosta».

Il governo etiope di Ahmed a novembre ha lanciato una massiccia operazione militare contro il partito politico che governa la regione, il Tigray People’s Liberation Front (Tplf), accusato di aver attaccato una base militare governativa e di aver tentato di rubare armi. Il Tplf, che ha sempre smentito questa versione dei fatti, è anche il partito che ha governato l’Etiopia per quasi tre decenni prima che Abiy – di etnia oromo, ovvero il gruppo etnico maggioritario del Paese, ma anche il più marginalizzato – entrasse in carica nel 2018.

Insieme all’offensiva militare Ahmed ha imposto da novembre nella regione settentrionale il blocco e il blackout delle comunicazioni (internet, telefoni fissi e cellulari). «La domanda è: perché si è voluto oscurare tutto? Che cosa c’era da nascondere?», si chiede ancora il sacerdote. «Le informazioni sono state oscurate da tutte le parti coinvolte in questa vicenda: per questo ci deve essere un’indagine indipendente senza influenze», chiosa don Mussie Zerai. Ora il blocco è stato allentato. Il 3 febbraio scorso l’Italia stessa aveva chiesto all’Etiopia di garantire l’accesso umanitario in quella zona dove è in corso una grave crisi umanitaria.

Il massacro della chiesa di Maryam Dengelat

«Ci sono migliaia di morti, di sofferenze, di donne violentate: non è possibile ignorare tutto questo», tuona ancora don Mussie. Fiumi di sangue innocente versato. Qualcosa di terribile che comincia prepotentemente a permeare. Come il massacro delle montagne del 30 novembre scorso, di cui dà conto in queste ore la Cnn con un’indagine basata sulle testimonianze di una dozzina di testimoni oculari, «più di 20 parenti dei sopravvissuti e prove fotografiche».

Centinaia di fedeli su cui è stato aperto il fuoco mentre stavano celebrando la messa nella chiesa rupestre di Maryam Dengelat, in occasione di Tsion Maryam, una festa annuale per celebrare il giorno in cui gli etiopi credono che l’Arca dell’Alleanza sia stata portata nel paese da Gerusalemme. A nulla sono valsi i tentativi di scappare attraverso i sentieri rocciosi: testimoni oculari raccontano alla Cnn che il fianco della montagna è crivellato di proiettili. Tre giorni di terrore: residenti, pellegrini e sfollati – rifugiati qui dalle zone vicine in guerra massacrate. Solo il 2 dicembre i soldati avrebbero permesso sepolture informali: guai a farsi vedere in lutto.

Il massacro di Axum

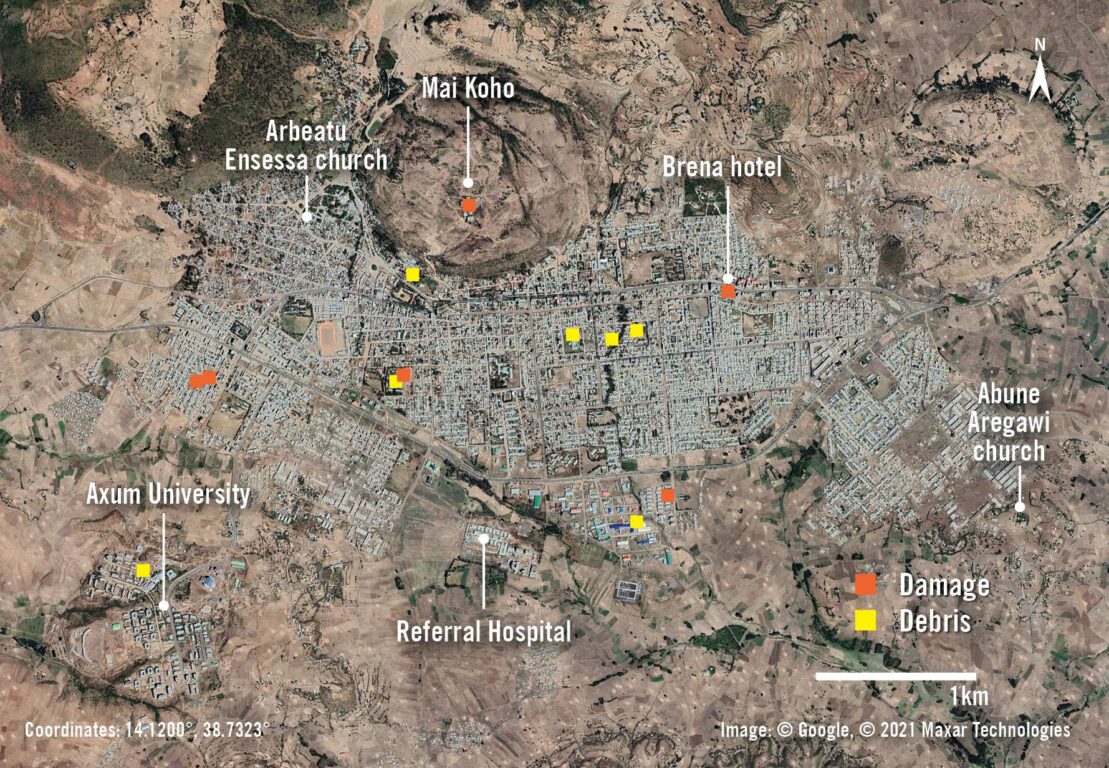

Risale ancora a fine novembre – il 28 e 29 – un altro massacro, a meno di 130 chilometri di distanza: ad Axum, la città più santa dell’Etiopia, i soldati dell’esercito eritreo alleati delle truppe regolari etiopi avrebbero attaccato la città e ucciso «centinaia di civili disarmati». Un atto che, secondo un report diffuso nelle ultime ore da Amnesty International, «potrebbe avere la portata di un crimine di guerra». È la fase finale dell’offensiva militare lanciata dall’Etiopia il 4 dello stesso mese contro il gruppo armato del Fronte di liberazione del popolo tigrino.

February 26, 2021

La notizia circolava da qualche tempo. Ora il rapporto della Ong riesce a mettere insieme le testimonianze di una quarantina di sopravvissuti (molti fuggiti nei campi profughi del Sudan sud-orientale) e di un’altra ventina di persone informate dei fatti, insieme alle immagini satellitari della città del Crisis Evidence Lab di Amnesty in cui si scorgerebbero anche fosse comuni vicino alle due chiese di Axum. Il report ricostruisce «bombardamenti indiscriminati, saccheggi, raid casa per casa». Prove definite dal direttore di Amnesty per l’Africa orientale, Deprose Muchena, «clamorose»: le truppe etiopi ed eritree «hanno commesso molteplici crimini di guerra nella loro offensiva per prendere il controllo di Axum».

Mentre per la Ethiopian Human Rights commission (Ehrc) il report di Amnesty «deve essere preso seriamente», l’Eritrea rispedisce le accusa al mittente per bocca del ministro dell’Informazione Yemane G. Meskel. Il governo guidato dal 1993 dal dittatore Isaias Afewerki è, dice, «oltraggiato» e rifiuta «categoricamente» il report. Campo rifugiati in Sudan? «È noto», dice Meskel, «che molti che si trovano in quella struttura sono membri delle milizie del Tplf, scappati in Sudan a causa del loro coinvolgimento» in un altro massacro di civili a metà novembre, quello nella città tigrina di Mai-Kadra. Anche per quel massacro, in verità, Amnesty International ha realizzato un report in cui i testimoni confermerebbero le responsabilità di milizie legate al Fronte di liberazione del popolo tigrino.

February 26, 2021

I soldati eritrei

Il premier etiope ha sempre smentito la presenza dell’esercito eritreo durante l’offensiva in Tigré. Presenza che viene ora riportata da inchieste giornalistiche, report di Ong, e che era stata però già segnalata non solo dal Tplf ma anche da governi stranieri incluso quello degli Stati Uniti. «Stanno facendo una guerra contro i tigrini anche gli eritrei», raccontava qualche tempo fa in questo podcast Mehari Desbele, eritreo del direttivo di Libera Milano. «Diciamo che da quando Ahmed ha chiuso la questione tra i due paesi nel 2018, il presidente eritreo Isaias è molto legato al premier etiope. E secondo noi tutto quello che sta succedendo ora è stato pianificato da entrambi». Uniti «contro il nemico comune, il Tplf con cui anche il dittatore eritreo ha delle questioni in sospeso da almeno 20 anni». D’altro canto «il nemico del mio nemico è mio amico», commenta don Mussie Zerai. «E ora chi ci sta rimettendo non è il Tplf, ma la gente: donne, bambini, anziani». Che hanno pagato con «le violenze, gli stupri, la morte per fame».

La crisi umanitaria

«Chi ha dato il permesso alle truppe eritree di entrare nel territorio etiope? O chi ha chiesto loro aiuto? Chi ha fatto fare loro quello che hanno fatto, se lo hanno fatto?», si chiede ancora don Mussie Zerai. Pensando al Tigré, per il sacerdote la mente va a «tutti quelli che hanno dovuto abbandonare le loro case, bruciate o distrutte», o a chi «è dovuto fuggire fino in Sudan». Per non parlare dei rifugiati eritrei: «due campi profughi sono stati distrutti. Perché?». Zerai denuncia da tempo il rimpatrio forzato di migliaia di eritrei che avevano cercato protezione in Etiopia: quasi 100mila persone in quattro campi rifugiati.

Rimpatri forzati di rifugiati «in violazione della Convenzione di Ginevra», si sospetta, operati dall’esercito eritreo in terra etiope, di persone che la dittatura eritrea considera come disertori. «Lo stato etiope aveva il dovere di proteggere quei campi, visto che li ha istituiti a ridosso del confine eritreo», dice il sacerdote a Open. Molti vivevano a Schimelba e Hitsats, fuggiti dalla dittatura di Asmara che costringe gli eritrei al servizio militare per tutta la vita. In quei due campi c’erano più di 20mila persone. 5mila, dice don Mussie, hanno raggiunto gli altri due insediamenti, ma ora «abbiamo più di 15mila persone che mancano all’appello: 10mila si dice che siano stati riportati in Eritrea. Gli altri 5mila non si sa che fine abbiano fatto».

Il Nobel per la Pace a Abiy Ahmed Ali, per don Mussie, era stato insomma prematuro. «Era più di incoraggiamento per continuare sulla strada della pacificazione della zona del Corno d’Africa». Ma era «prematuro» premiare un leader che stava appena cominciando il suo mandato, per il sacerdote. E anche quella fatta con l’Eritrea «era una pace campata per aria». La pace, per essere duratura, doveva partire «dalla zona in cui si è combattuto e versato sangue, quella dove ci sono morti da ambedue i lati». Quindi proprio da quei confini ora in guerra. E «chi conosce la storia dei nostri paesi non poteva credere a una cosa del genere». Gli eserciti in campo sono molto forti “grazie” a decenni di guerre, e profondi conoscitori di un territorio meraviglioso fatto di alte montagne, cunicoli, territori immensi.

«Serve un intervento duro da parte delle Nazioni Unite, se necessario mandando anche i Caschi blu tra le due parti in conflitto», conclude don Mussie Zerai. «L’amministrazione americana e quella europea dovrebbero tirare per le orecchie i leader dei tre fronti (quello etiope, quello eritreo e quello del Fronte di liberazione del popolo tigrino) e dire che in quella regione non si vuole guerra». Il sacerdote spera nella nuova amministrazione di Joe Biden e nella vicinanza storica tra Usa ed Etiopia. Con una consapevolezza che forse potrebbe risvegliare persino la sopita Europa: perché la marea di profughi («oltre 50mila arrivati in Sudan», dice il prete eritreo) non rimarrà «lì nelle tende a lungo».

In copertina EPA/ALA KHEIR | Una donna etiope della regione del Tigrè rifugiata nel campo di Um Rakuba, 1 dicembre 2020

Leggi anche:

- In Alto Adige troppi No Vax tra il personale sanitario. Anticipate le vaccinazioni per gli over 80

- Omicidio Agitu Gudeta, confessa il collaboratore: violentata prima di ucciderla per uno stipendio non pagato

- La pastora etiope simbolo di integrazione in Trentino è stata trovata morta in casa. Denunciò episodi di razzismo

- Integrazione, formaggi e rispetto per l’ambiente: chi era Agitu Gudeta, la donna etiope uccisa in Trentino

- È giusto continuare a parlare di femminicidi (e non invece di maschicidi)? Una risposta a Franca Leosini

- Il premier etiope riceve il Nobel a Oslo: «La pace è come gli alberi, richiede impegno e pazienza» – Le immagini