Viaggi premio, cartoni animati e lezioni gratis: così la Cina condiziona i media globali – Il rapporto

In gergo si dice «noleggiare una barca per raggiungere l’Oceano». Nei fatti si tratta di inondare il web e le caselle postali delle redazioni di contenuti propagandistici con lo scopo di ottenere una copertura mediatica favorevole.

Poi ci sono anche i tour sponsorizzati per far conoscere le meraviglie del proprio Paese a giornalisti stranieri e, nei casi che richiedono (e dove è possibile fare) un investimento più massiccio, anche assumere il controllo di media stranieri.

Le superpotenze non sono estranee a operazioni del genere. Lo fanno gli Stati Uniti. Lo fa la Russia. E lo fa anche la Cina – con crescente intensità negli ultimi anni, stando a un rapporto pubblicato dalla Federazione internazionale dei giornalisti (Ifj) che riunisce sindacati e associazioni di giornalisti in tutto il mondo.

Prima del Covid: i viaggi sponsorizzati per non raccontare i campi dello Xinjiang

Lo faceva già prima del Coronavirus, quello che Donald Trump ama chiamare – con totale indifferenza rispetto ai rimproveri dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il «virus cinese» o, in modo ancor più dispregiativo «Kung-flu» – per sottolineare la responsabilità della Cina nella diffusione del virus e spostare l’attenzione dagli errori commessi negli Stati Uniti nella gestione dell’emergenza. Di certo per molti anni ancora la Cina dovrà fare i conti con lo stigma dell’epidemia. A meno che non riesca a far parlare di sé in modo positivo.

Ormai gli sforzi propagandistici cinesi in tal senso sono ben noti: dai video in cui i romani suonano l’inno cinese per ringraziare Pechino degli aiuti ricevuti, condiviso su Twitter dal ministro degli Esteri cinese, ai cartoni animati per smontare le accuse di aver nascosto le origini del Covid, la Cina si sta spendendo molto a livello mediatico per “ripulire” la propria immagine. Lo stesso ragionamento vale anche per l’azione repressiva cinese a Hong Kong e il trattamento degli uiguri nei campi di indottrinamento nella provincia occidentale dello Xinjiang, dove secondo le Nazioni Unite sono recluse più di un milione di persone.

Tutte questioni che trovano ampio spazio nei media occidentali e non solo, causando alla Cina un danno reputazionale che rischia di far saltare accordi commerciali esistenti e di tappare le esportazioni di merci cinesi. Non a caso, stando al rapporto di Ifj, Pechino avrebbe organizzato diversi tour di giornalisti provenienti da paesi musulmani per cercare di addolcire la narrazione che si fa dei campi dello Xinjiang.

Le ambasciate cinesi all’estero avrebbero coinvolto giornalisti che lavorano per media islamici, offrendo loro viaggi nella regione con lo scopo di raccontare lo Xinjiang come meta turistica o terra di imprenditori – senza parlare dei campi, ovviamente.

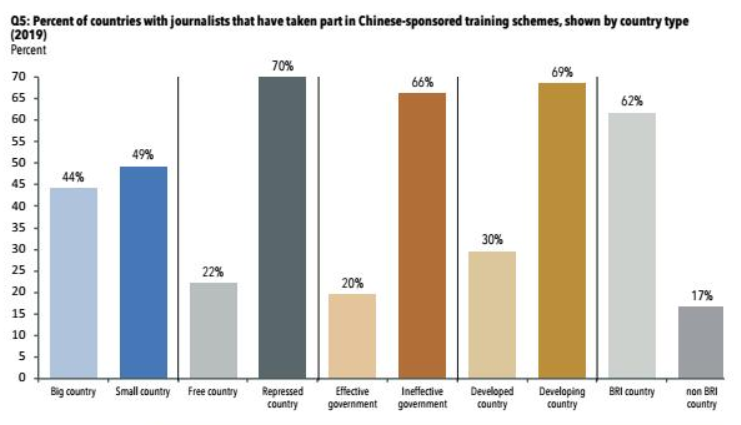

Circa la metà dei sindacati di giornalisti interpellati nel corso della ricerca hanno confermato che i loro membri hanno partecipato a tour sponsorizzati dal governo cinese – un’esperienza valutata positivamente nella maggior parte dei casi – e circa il 14% ha firmato un memorandum d’intesa con sindacati o entità mediatiche cinesi come l’All China Journalists Association (ACJA), tattica molto cara al partito comunista cinese per tentare di “cooptare” organizzazioni considerate ostili. In pratica si traduce in collaborazioni giornalistiche e condivisione di contenuti.

Ovviamente la Cina non è l’unico Paese ad organizzare viaggi o stringere accordi di collaborazione con testate estere. «La differenza rispetto ad altri Paesi, – racconta l’autrice del rapporto – è che questi viaggi e collaborazioni vengono usati per creare consenso domestico. Inoltre, a molti giornalisti viene esplicitamente raccomandato di non scrivere storie ostili».

L’africa, nuova-vecchia frontiera

I viaggi vengono offerti soprattutto a giornalisti provenienti da Paesi che hanno già aderito al Belt and Road Initiative cinese (il mega progetto infrastrutturale, noto anche come “le nuove via della seta“) o che provengono da Paesi in via di sviluppo. A partire dal 2009 Pechino avrebbe speso 6,6 miliardi di dollari per rafforzare la propria presenza mediatica. In Afghanistan l’agenzia stampa cinese Xinhua News ha concluso contratti con almeno 25 media locali, mentre la stazione televisiva cinese CGTN fornisce contenuti a varie televisioni di stato in Paesi come il Gambia e la Somalia. Reti che diffondono film cinesi e persino lezioni di lingua cinese.

Il continente africano sembra essere la meta più ambita, la frontiera più spregiudicata dell’espansionismo mediatico (e commerciale) cinese: in Africa il 42% dei sindacati interpellati dall’Ifj ha riferito di approcci cinesi. È lì che la Cina azzarda di più, cercando di occupare i “nodi” di comunicazione, come l’emittente televisivo di proprietà cinese, StarTimes, con sede in Kenya e con più di 25 milioni di abbonamenti in 30 Paesi. Lo ha fatto spingendosi anche nelle zone più rurali, offrendo pacchetti a basso costo. L’obiettivo non è semplicemente quello di condizionare le élite, ma di rendersi familiare alle masse. In altri Paesi, come il Camerun, la Cina vanta dozzine di corrispondenti. C’è chi crede ancora nel potere del giornalismo.

Ma anche in Europa gli effetti della strategia di Pechino si fanno sentire, a volte duramente, come dimostra il caso di Gui Minhai, piccolo editore “dissidente” con sede a Hong Kong e cittadino svedese, rapito in Thailandia nel 2015 e riapparso successivamente in una prigione cinese. Gli editori di diversi giornali svedesi che hanno trattato l’argomento in patria hanno ricevuto telefonate minacciose da parte di funzionari cinesi. «L’ambasciatore cinese Gui Congyou ha tentato diverse volte di minare la libertà di stampa in Svezia», conclude un rapporto dell’ente svedese Utgivarna.

Un caso che ne evoca un altro, ovvero quando l’ambasciatore cinese in Italia definì «irresponsabili» i deputati che, anche in quell’occasione, avevano deciso di denunciare l’espansionismo cinese, ospitando il dissidente Joshua Wong. Anche se alla fine l’Alta corte di Hong Kong bloccò l’attivista, non consentendogli di partire.

Leggi anche:

- Coronavirus. La propaganda cinese e il montaggio fake del video «Grazie Cina»

- Sterilizzazioni e aborti forzati sulle donne uigure. Così la Cina vuole eliminare la minoranza musulmana

- Cosa è successo al confine tra India e Cina, dove almeno 20 soldati sono morti in uno scontro a fuoco

- Coronavirus. La propaganda contro le mascherine parlando di cancro e giovani morti in Cina

- Dai dazi ai test nucleari, dal Coronavirus a Hong Kong: Usa e Cina ai ferri corti. Tutte le tappe dell’escalation nell’era Trump

- Trump minaccia la rottura con la Cina. «Sono molto deluso dalla risposta di Pechino alla pandemia di Coronavirus»

- È di nuovo “Guerra fredda” sull’origine del Coronavirus. La Cina risponde alle accuse Usa di Pompeo: «Tutte bufale»

- Coronavirus, tutte le notizie della notte: 37mila casi in Usa in 24 ore. Bill Gates contro Trump: «Falso dire che i casi aumentano perché si fanno più test»