Che l’impatto disastroso sull’ambiente sia uno dei lasciti peggiori delle politiche di Donald Trump non è certo una novità. Che gli strascichi di queste politiche saranno lunghi – negli Stati Uniti come nel resto del mondo – e le conseguenze difficili da estirpare, anche. Sembra esserne consapevole il neopresidente eletto Joe Biden, il cui programma green è stato descritto come estremamente ambizioso per un presidente americano e la cui vittoria alle elezioni è stata accolta con entusiasmo da molti leader europei proprio per l’opportunità che rappresenta nella lotta ai cambiamenti climatici. Ma quali margini di manovra ha Biden in questa partita?

L’eredità lasciata da Trump, tra negazionismo e deregolamentazioni

Partiamo da ciò che si troverà davanti quando entrerà ufficialmente in carica, il 20 gennaio 2021. La maggior parte degli effetti delle scelte in materia ambientale di Trump, che nei suoi quattro anni alla Casa Bianca ha messo una particolare cura nel demolire il sistema di leggi e regolamenti sull’uso delle risorse naturali, il contenimento dei livelli di inquinamento e la salvaguardia della flora e della fauna, non sono reversibili. In altre parole, riportare in vigore le norme eliminate o annullare le deregolamentazioni di questi anni non basta.

Se è vero che la qualità dell’aria e dell’acqua possono tornare a livelli normali, infatti, lo stesso non può dirsi rispetto alle cause dei cambiamenti climatici. Questo perché i gas serra, ovvero quei gas che trattengono parzialmente le radiazioni infrarosse emesse dalla Terra provocando il famoso “effetto serra”, si accumulano nell’atmosfera e lì restano per decenni, indipendentemente da qualsiasi cambiamento nelle politiche ambientali.

«Storicamente, c’è sempre stato un moto pendolare tra le amministrazioni democratiche e repubblicane rispetto alle politiche ambientali e, in teoria, l’ambiente è in grado di riprendersi», ha detto al New York Times Jody Freeman, professore di diritto ambientale ad Harvard ed ex consigliere dell’amministrazione Obama. «Ma mentre è possibile rimettere a posto i regolamenti sull’aria e sull’acqua, con il cambiamento climatico non funziona così».

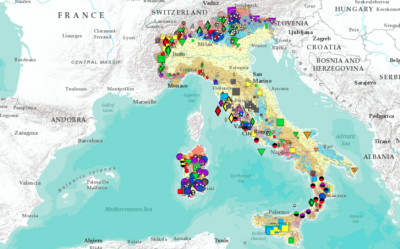

Come se non bastasse, durante la presidenza di Donald Trump gli Stati Uniti sono usciti dall’Accordo di Parigi del 2015, il primo accordo internazionale giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici che così, senza gli Usa – al secondo posto nella classifica globale per emissioni di CO2, dietro solo alla Cina -, ha perso molto del suo impatto, soprattutto quello indiretto di persuasione e indirizzo generale delle politiche dei singoli governi nazionali.

Anche se definire l’Accordo di Parigi legally binding è in parte fuorviante, perché attualmente non esiste nessuna istituzione sovranazionale che possa rivalersi sui paesi firmatari rispetto all’attuazione dell’Accordo, l’uscita degli Stati Uniti ha però indebolito la causa, allentando la pressione sulla comunità internazionale per il raggiungimento dei suoi obiettivi e rendendo la sottostima dei problemi ambientali uno dei tratti distintivi di un certo tipo populismo – primo fra tutti quello di Jair Bolsonaro in Brasile.

Quello che può (davvero) fare Biden e quali sono le forze in gioco

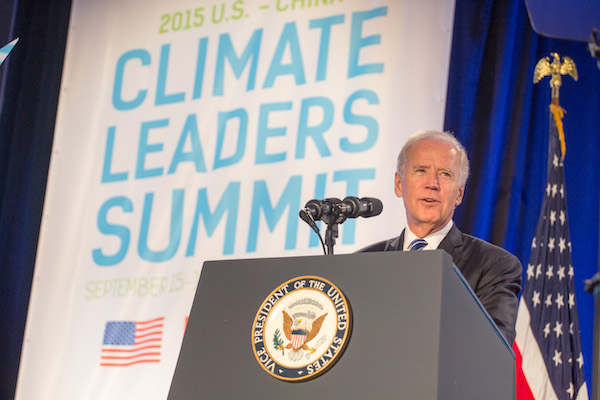

Joe Biden, che ha fatto del supporto alla scienza una delle sue bandiere principali durante la campagna elettorale contro l’ormai noto negazionismo di Donald Trump, non si è fatto trovare impreparato e ha fatto sapere di essere già impegnato nella creazione di un team di esperti nella lotta ai cambiamenti climatici. E una delle primissime mosse, ha annunciato, sarà proprio il ritorno degli Stati Uniti tra i paesi firmatari dell’Accordo di Parigi.

Un annuncio che ha ridato speranza ai leader di alcuni degli alleati più stretti degli Usa – come il primo ministro britannico Boris Johnson o il presidente francese Emmanuel Macron, che hanno messo il cambiamento climatico in cima alla lista delle questioni prioritarie da affrontare con il nuovo presidente – ma che corre il rischio di essere più simbolico che sostanziale per le politiche ambientali americane, a prescindere dalla volontà di Biden. Determinanti in tal senso saranno il Senato, la cui sorte si gioca in Georgia, e la Corte Suprema.

Se a gennaio i democratici riusciranno a vincere il ballottaggio per il ramo del Congresso che ha il controllo delle commissioni chiave, allora la vicepresidente eletta Kamala Harris dovrebbe riuscire a ottenere l’ok sulla legislazione e il budget destinati all’ambiente, come i 2 trilioni di dollari per il green new deal annunciati in campagna elettorale. Ma se così non fosse, i repubblicani manterrebbero il controllo al Senato, continuando a bloccare o rallentare i piani di cooperazione internazionale, come hanno già fatto più volte in passato – con Clinton prima e con Obama poi.

Allo stesso tempo non vanno sottovalutate le spinte al ribasso di giganti come ExxonMobil e Chevron, due delle principali compagnie petrolifere statunitensi, o Koch Industries, che continueranno a ostacolare gli interventi contro i cambiamenti climatici e che punteranno, ora più che mai, ad andare davanti alla Corte Suprema, una delle più conservatrici degli ultimi tempi. Amy Coney Barrett, nominata nono giudice della Corte Suprema – e sesto membro conservatore sui nove che la compongono – è considerata tra le eredità più pesanti dell’amministrazione Trump proprio per le sue posizioni tutt’altro che progressiste su questioni delicate come l’aborto o i cambiamenti climatici.

La soluzione? Nuove infrastrutture, posti di lavoro e cooperazione internazionale

Nonostante le apparenze, non tutto è perduto. Anche se l’attuale presidente in carica durante il suo mandato alla Casa Bianca ha adottato un approccio negazionista nei confronti dei problemi legati all’ambiente, nell’ultimo anno alcuni repubblicani hanno mostrato un’apertura verso il tema. Per quanto riguarda il Congresso, ci sono dei precedenti recenti di cooperazione sul punto, come il Bipartisan Wildlife Conservation Act, o l’accordo per ridurre l’uso degli idrofluorocarburi (HFC), tra i più potenti gas serra.

Non bisogna dimenticarsi, poi, che Biden è stato senatore federale del Delaware per ben sette mandati consecutivi prima di dimettersi e assumere la funzione di vicepresidente di Barak Obama, perciò conosce bene le dinamiche del Senato. Strutturando un piano organico che nell’abbassare le emissioni crei posti di lavoro grazie a investimenti su nuove infrastrutture, potrebbe forse riuscire a trovare un compromesso che vada bene tanto ai repubblicani quanto ai democratici.

Determinante sarà anche la tanto attesa COP26, ovvero la conferenza dei paesi che hanno sottoscritto la convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che doveva tenersi proprio in questi giorni a Glasgow ma che è stata rimandata a causa del Covid a novembre 2021. Il ritorno in scena degli Stati Uniti, che a quel punto saranno già rientrati nell’Accordo di Parigi, può esercitare una pressione decisiva su paesi come Cina, Giappone e Corea del Sud, innescando una competizione positiva nella sfida per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di taglio delle emissioni.

Leggi anche:

- Usa 2020, le autorità elettorali statali e locali: «Brogli? È il voto più sicuro della storia». Trump pronto a correre per il 2024

- Trump torna a parlare: «Non faremo mai il lockdown». Conte chiama Biden: «Collaboriamo su sfide globali»

- Cambiamento climatico, il report dell’Onu: «Il 2020 è stato uno dei tre anni più caldi mai registrati»

- Trovato l’accordo europeo sul clima: taglio delle emissioni del 55% entro il 2030

- Usa 2020, dal riconteggio dei voti in Florida alla lotta all’Ebola: chi è Ronald Klain, il nuovo capo dello staff della Casa Bianca

- Biden difende l’Obamacare e promette: «Proteggerò la vostra assistenza sanitaria come proteggo la mia famiglia» – Il video

- Zero emissioni entro il 2050. Cosa dice il primo accordo firmato dai ministri dell’ambiente europei

- Cambiamento climatico, un anno nel ghiaccio artico che scompare: la missione Mosaic nelle parole dei protagonisti – Il video

- Usa 2020, Ocasio-Cortez: «Cari Biden-Harris, ora non ci tradite. Io alla Casa Bianca? Forse smetto»