Gender gap, la storia di Deborah: come la legge penalizza le ricercatrici (precarie) che hanno avuto figli

C’è qualcosa di peggio che essere ricercatori precari nelle Università italiane all’alba del 2020? Essere ricercatori precari di sesso femminile che hanno appena avuto un bambino.

A raccontare a Open la discriminazione di genere che sta alla base del mondo della ricerca è Deborah Russo, presidentessa del comitato di Firenze di ArteD, l’Associazione nazionale dei Ricercatori a Tempo Determinato.

ArteD è scesa in piazza insieme agli altri ricercatori precari il 9 gennaio, per protestare contro il taglio dei fondi alle Università e per portare all’attenzione dell’opinione pubblica anche una battaglia che non gode della stessa attenzione mediatica. «Mentre pretendere più fondi è una rivendicazione strettamente politica, non essere discriminate per il proprio genere rientra a tutto tondo nei diritti di una persona».

«Una delle cose più sconvolgenti che sta accadendo, al di là delle risorse, è la presenza di una legge che prevede per le ricercatrici a tempo determinato come me (cioè con contratto di tipo B che apre le porte alla professione da associato) uno stop obbligatorio di 5 mesi in caso di maternità», spiega Deborah.

«E se il contratto si blocca per 5 mesi, vuol dire che anche il passaggio ad associato si ritarda di 5 mesi», continua. «Situazione che segna uno svantaggio notevole rispetto ai colleghi uomini, per il solo fatto di essere la parte femminile di una coppia che ha avuto un figlio».

La testimonianza di Deborah

Deborah ha 38 anni, è ricercatrice di tipo B in diritto internazionale ed è mamma da pochi mesi. Alle spalle ha più di un decennio di carriera accademica: un dottorato vinto nel 2006, vari assegni di ricerca, un post-doc, 5 anni di contratto di tipo A. Da 2 anni è abilitata a diventare professoressa associata, e, finalmente, a ottobre 2020 era tutto pronto per il grande salto.

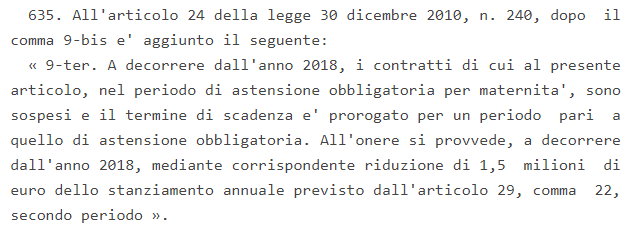

Se non fosse che Deborah ha scelto di avere un figlio. Date le coordinate stabilite da una norma introdotta nella legge di Bilancio del 2017 (il comma 635 dell’art. 1 della legge 205/2017 ), Deborah ha dovuto rispettare i 5 mesi di maternità obbligatoria. In questo modo, anche il suo scarto di carriera (e di stipendio) dovrà aspettare altri 5 mesi prima di essere concretizzato.

Ma lei non è l’unica ricercatrice che ha vissuto sulla propria pelle cosa significa voler fare ricerca e essere madri in Italia. «Succede continuamente», dice. «Un esempio viene da Firenze, dal mio stesso ateneo. Un ragazzo e una ragazza, entrambi con contratto di tipo B ed entrambi neogenitori, erano pronti a fare il passaggio ad associato. Avevano tutti e due l’abilitazione nazionale, ma solo lei aveva dovuto usufruire dalla maternità obbligatoria».

«Cosa è successo?», continua. «Che, a causa della legge, l’Università ha dovuto far passare lui come ricercatore associato, mentre lei è stata costretta ad aspettare altri 5 mesi per recuperare quelli di fermo. E questa cos’è se non discriminazione?».

La risposta del Ministero

Già prima delle dimissioni dell’ex ministro Lorenzo Fioramonti, ArteD aveva cercato di parlare con il Ministero per risolvere la questione. La loro proposta, in assenza di altre strategie politiche che equiparino padre e madre, è di rendere lo stop opzionale e non obbligatorio, o almeno di fare in modo che non incida sulle tempistiche per passare a professore associato.

«La risposta dei funzionari del Ministero è stata agghiacciante», ha spiegato Deborah. «Secondo loro, non considerare i 5 mesi comporterebbe uno svantaggio per le donne che non hanno avuto figli». Stando all’Associazione, anche il rettore dell’Università di Firenze, Luigi Dei, ha più volte sottolineato il carattere discriminatorio della legge.

Un’azione legale sarebbe possibile? «Si potrebbe far causa e andare in Corte Costituzionale – spiega Deborah – ma non avrebbe senso, perché ci vorrebbero anni prima di vedere i risultati. E poi, sinceramente, avviare una causa di lavoro al proprio Ateneo quando sei precario non è proprio il massimo..».

Leggi anche:

- Lavoro, quanto è importante la gentilezza tra colleghi – Lo studio

- Università e ricerca, cosa sono gli ERC e perché fanno litigare gli accademici italiani – L’intervista

- Parità di genere, tra i neolaureati italiani guadagnano di più gli uomini o le donne?

- Il «sì» dei ricercatori alla proposta del governo: «Nuovi piani d’assunzione nell’Università sono una boccata d’aria fresca»

- Altro siluro sulla ministra dell’Istruzione Azzolina: «La tesi è un plagio»

- Intervista ad Arlinda Laska: tutte le difficoltà che deve affrontare una “Donna in carriera”

- La lettera del “Comitato no gender” contro la presunta discriminazione dei cattolici etero

- Incinta e in scadenza di contratto. L’azienda la assume lo stesso: «È tra le migliori. La aspetteremo»